日本でも若者を中心に流行し、今や教会内部の祝福マッチングサイトにも記載する「タイプ論『MBTI』」をご存知でしょうか。(「16Personalities」というよく似たタイプ論もありますが、厳密には別物です)

性格特性を16に分類し、「INFP」などアルファベット4文字で表す性格診断のようなものです。アメリカ発祥のタイプ論ですが、世界的に流行し、韓国の一部の企業では、就職の際に履歴書にも書いたりするほど浸透しています。

私がこの「MBTI」に出会ったのは、韓国留学中、進路設定の授業でした。自己理解をし、自分にどんな仕事が合うのかを判断するために自己診断を行いました。そこからハマり、自己流で勉強もしてきましたが、このようなタイプ論をよく知っていくと、そもそも「タイプ論」自体にメリットもデメリットもあることがわかります。

デメリットは、人生の重要な選択において「MBTI」に捉われてしまうことです。実は気が合う相手との出会いを、「〇〇タイプとは相性悪いから」と避けてしまうかもしれません。「あの人は、『〇〇タイプ』だから…」と偏見を持ってしまう可能性もありますね。

しかし、またメリットとしては、人を受け止められる幅が広がるようになりました。“感覚や感じ方が違う人がいる”という前提が生まれるので、自分の正義で人を計ることも減りました。

例えば、MBTIの中には、「Tタイプ」と「Fタイプ」があります。「T」=「Thinking:論理型」、「F」=「Feeling:感情型」です。「Tタイプ」は男性に多く、「Fタイプ」は女性に多いと言われています。いわゆる男性脳、女性脳のような違いがあり、コミュニケーションの仕方が違います。

例えば「F」からするとストレートな物言いをする「T」は威圧的に感じがちですが、実は、迅速に解決してあげようとする「T」の優しさ故の言い方だったりします。お互いへの正しい理解が大切ですね。

ここまでMBTIを紹介してきましたが、私がこのタイプ論を勉強してきた中で感じているのは、例えどんなタイプ、個性を持って生まれていても、人生で最も大切なのは親子関係に基づく愛情の根、そしてそこから発生する“自己肯定感”を、しっかり持てているかだと思っています。

MBTIでは、タイプごとにメンタルの強さに差があるとしていますが、どんなタイプでも、自己肯定感の高い人は相性を超えて人間関係が安定し、また試練を乗り越えるタフさがあるようです。

自己肯定感は幼少期の愛着形成の中で育まれますが、もちろん親も未完成ですから、愛情を与えていたはずなのに伝わっていなかった、なんて不幸もありえます。愛情を受け取る子供側の受け止め方の問題もあるでしょう。親子の相性も関係ありそうですね。

タイプごとの感覚の違いを学ぶならMBTIでも事足りますが、親の立場で実践内容を含めて学びたいなら、一度見ていただきたいのがこちらの番組「通いはじめる親子の心」です。

★「通いはじめる親子の心」

語り手は、全国で父母教育セミナーを行っている多田聰夫先生です。子供の話の聞き方、愛情の伝え方など、親子の信頼関係を築くための具体的な方法がわかりやすく紹介されています。

また、自己肯定感を高めたい方にはこちらもおすすめです!

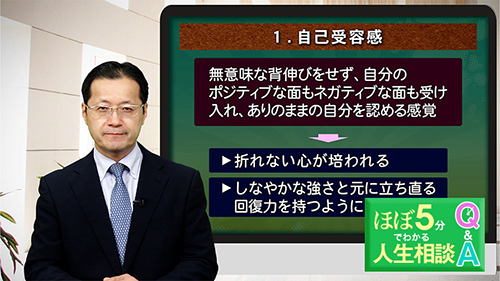

★ほぼ5分でわかる人生相談Q&A 幸せな人生の極意!

★第204回「自己肯定感を高めるためにできることを教えてください」

健全な自己肯定感を高めてこそ、適切な自己否定(堕落性の克服)をすることができ、幸せな家庭を築くことができると思っています。

U-ONE TVの動画が、皆さまの幸せの一助となることを願っています。

(和)