「宗教」を読み解く 378

婚礼の席でのイエスと母マリア

2025.08.26 17:00

シリーズ・「宗教」を読み解く 378

ユダヤ・キリスト教の歴史に見る母なる者の使命⑩

婚礼の席でのイエスと母マリア

ナビゲーター:石丸 志信

公生涯を歩み始めたイエスを、母マリアと兄弟たちがどのように扱ったかを共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ)は一つの小さなエピソードで語っていた。

そこでの彼らの言動からは、彼らがイエスを理解していたとは決して思えない。

第四福音書(ヨハネによる福音書)には他の福音書には描かれていないエピソードが記されている。

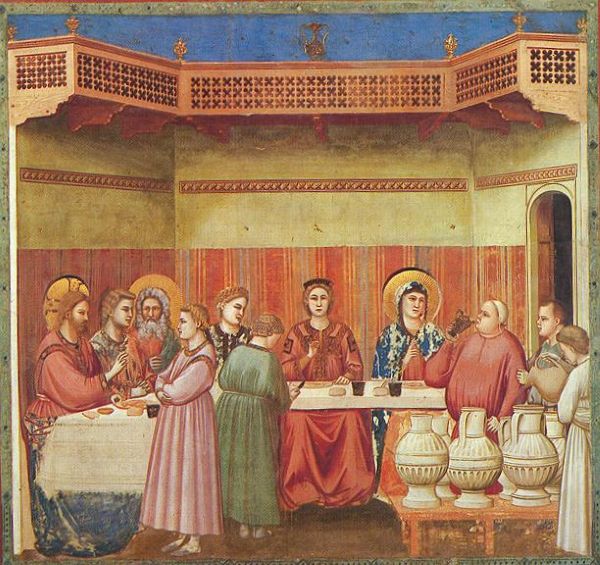

イエスが最初の弟子たちを集め、宣教活動を開始して間もない頃、カナでの婚礼に母マリアと共に招かれた。そこで、母マリアとイエスの間に交わされたやりとりである。

「ぶどう酒がなくなった」とマリアがイエスに告げた時、「婦人よ、わたしとどんなかかわりがあるのです。わたしの時はまだ来ていません」(ヨハネによる福音書 第2章4節、新共同訳)と答えるイエス。しかし母は召し使いに、この人の言うとおりにするよう命じた。

イエスは清めに用いる石の水がめ全てに水を満たし、それをくんで宴会の世話役に持っていくようにと告げた。世話役が見ると上等のぶどう酒に変わっていたので、花婿を称賛した。

聖書はこれをイエスの「最初のしるし」と呼んでいる。

この物語を多くのキリスト教徒は、マリアの仲保によってイエスは人々の窮状を救い、その栄光を現わしたものだと捉えている。

しかし母マリアとイエスのやりとりはどこかぎこちない。「婦人よ」という呼びかけも、普通息子が母に向かっていう言葉ではない、よそよそしさを感じさせる。

あからさまに語ることはできないが、奇跡的な出来事を通して隠された意味を悟れというのが「しるし」に他ならない。

この「しるし」は誰に向けられたものなのか。この場では母マリアに対してではなかったか。次に弟子たちに。

イエスは何者であるのか、どのような使命を果たすために来たのかを悟らしめ、その使命のために共に行こうと呼びかけていたのかもしれない。

しかしそれ以後、母マリアとイエスの会話は、十字架の死に至るまで一度も現れない。

母はその子がいかなる者であるかを教えられていたけれども、すっかり忘れてしまったか、あるいは、忘れようとしたかのように見える。

神の独り子・イエスの誕生に至るマリアの信仰と死を賭してでも成した行動は、信仰者の模範として称賛されるものであり、聖母として慕うにふさわしいものがある。

しかしながら、イスラエル民族と対峙する青年イエスを、母マリアは寄り添い支えたのだろうか。貧しい弟子たちを引き連れたイエスの言葉に従っただろうか。

「この人が何か言いつけたら、そのとおりにしてください」(同 第2章5節、新共同訳)と言ったマリアは、生涯を通じてそうすることができたのか。

後に登場する聖女たちが、孤独なイエスのみ心を分かち合いたい、十字架上のイエスの渇きを癒やしたいとの一念で生涯献身した姿に照らしてみると、問い直される課題がそこに潜んでいるかもしれない。

★おすすめ関連動画★

ザ・インタビュー 第22回

【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その1)「超宗教運動の30年を振り返って」】

ザ・インタビュー 第23回

【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その2)「宗教者の対話を促進する『超宗教フォーラム』」】

ザ・インタビュー 第24回

【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その3)「宗教者の役割と祈りの重要性」】

ザ・インタビュー 第25回

【石丸志信・世界平和宗教連合会長に聞く(その4)「超宗教平和運動への召命」】

---

U-ONE TVの動画を見るにはU-ONE TVアプリが必要です!

無料ですので、ぜひダウンロードしてご活用ください。

ダウンロードはコチラから