青少年事情と教育を考える 296

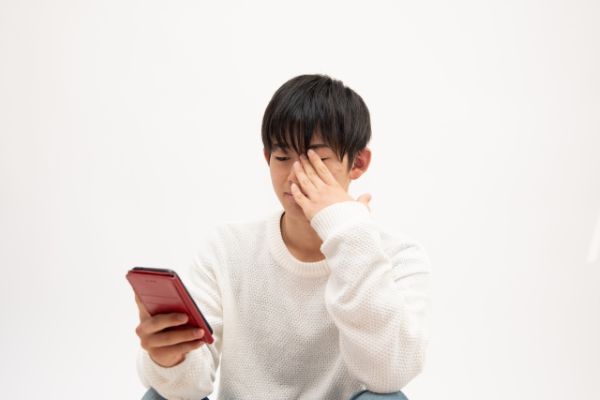

子供の内斜視とデジタル機器

2025.06.27 17:00

青少年事情と教育を考える 296

子供の内斜視とデジタル機器

ナビゲーター:中田 孝誠

ここ数年、近視の子供が増えていることは、この連載でも取り上げました。

今回は深刻化が指摘されている内斜視について紹介します。

今年3月、国立成育医療研究センターと浜松医科大学などの研究チームが、若い世代の「後天共同性内斜視」に関する研究の成果を発表しました。

斜視というのは、両眼の視線がおのおの違う目標に向かっている状態で、このうち視線が内側に寄っているのが内斜視です。共同性斜視は目の動きに制限がないものです。

斜視は特に子供の頃に発症すると、両眼の機能がうまく発達しなかったり、弱視になったりします。

研究チームが後天共同性内斜視を発症した5歳〜35歳の194人を調査したところ、16歳をピークに中高生の年代(13〜18歳)が多く、特に中高生以上ではスマートフォンなどデジタル機器の使用時間が長いことが分かりました。

次に、デジタル機器の一日の視聴時間が小学生以下で60分以上、中高生以上で120分以上使っている過剰使用群の人たちに対して、次のように使用方法を指導しました。

それは、①30センチ以上離すこと、②30分視聴したら5分休憩すること、③一日の視聴時間を小学生以下は60分未満、中高生以上は120分未満にする、という内容です。

こうした指導を続け、3カ月後に調べたところ、症状が改善した人は全体の44%、治癒した人は6%でした。

もちろん先天的な病気のケースもあるため、原因がデジタル機器の過剰使用だけというわけではありません。

今回の発表では、後天共同性内斜視はデジタル機器の過剰な使用が原因で発症することがあり、いったん発症すると使用方法を改善しても治癒するのは軽症だった時に限られると指摘しています。いわば予防が大切だということでしょう。

保護者であっても子供の斜視の発見は簡単ではないといわれます。

デジタル機器の視聴の低年齢化が進んでいる中、早期発見が望まれるというわけです。