Blessed Life Study 12

イギリスと日本の新時代(後編)

2019.07.21 17:00

情報大国、インテリジェンス大国としてのイギリスと日本の新時代(後編)

これまで、歴史的に老練な外交を展開してきたイギリスですが、その背後には常に、インテリジェンス(諜報・情報)活動がありました。

イギリスの秘密情報活動は、16世紀のエリザベス王朝の時代から長く続いてきました。

映画「007」で有名な「秘密情報部(MI6)」は20世紀初頭に活動を開始し、今や世界中に名を馳せています。そして、「007」の原作者であるイアン・フレミングは、MI6の出身です。

また有名な小説、「人間の絆」「月と六ペンス」「英国諜報員 アシェンデン」の作者サマセット・モームもMI6の出身です。

当時のチャーチル首相は、秘密情報活動を通して毎日のように届けられる暗号解読情報を、「私の金の卵」と呼び、重宝していました。

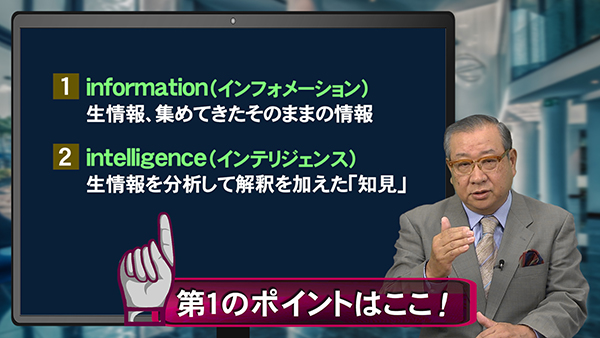

ここで、確認しておきたい二つの言葉があります。

一つ目は、「information(インフォメーション)」です。「生情報、集めてきたそのままの情報」です。

そして二つ目が「intelligence(インテリジェンス)」です。これは、「生情報を分析して解釈を加えた『知見』」を意味します。

この「知見」が第1のポイントです。

例えば映画「007」の主役で、MI6の一員であるジェームズ・ボンドは、「知見」ができる、インテリでおしゃれ、まさにスマートな人です。

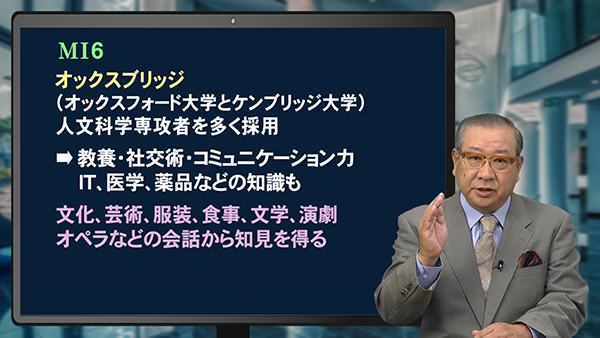

このMI6は、従来からオックスブリッジ(いわゆる名門のオックスフォード、ケンブリッジ両大学)の人文科学専攻者を多く採用してきました。

なぜ人文科学専攻者なのかというと、MI6のメンバーは、世界中で上流階級と交流をしなければなりません。そのため、教養のある、スマートでインテリでエレガントな人たちを採用する必要があります。

そして、「イギリスのエリートは工学や医学などの実学を学ばずに、哲学・文学・歴史学といった人文科学を専攻する」という伝統があるため、MI6は名門オックスブリッジ出身の人文科学専攻者を多く採用してきたのです。

しかし近年では、IT、医学、薬品などの「理系」の知識がある人材も採用しています。

それではMI6に入って何を訓練するかといえば、社交術です。

世界各国に派遣されると、各国にある大使館のパーティなどに頻繁に出入りし、現地のエリートと交流をしながら情報収集をします。そのために、彼らと会話ができる教養や社交術・コミュニケーション力を訓練します。

そのため、MI6のメンバーは「文化・芸術」にも精通しています。

会話や服装、食事・ワイン、さらに文学・演劇・オペラなどの会話内容から「ヒント」を得て、「情報に知見を加えて判断する」ということです。

大使経験のある知人の話です。外務省入省後、イギリスに「ロシア語留学」しましたが、「同級生にイギリス人も数人いたけれど、卒業後、彼等とは一切連絡が取れない。おそらく、秘密情報部(MI6)のメンバーだろう」と言っていました。

第2のポイントです。

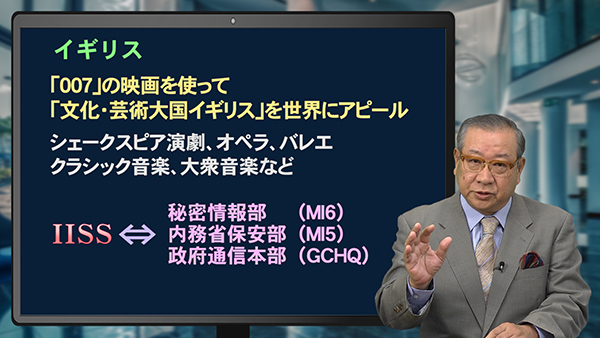

イギリスは、「映画007」というツールを使い、伝統的国家・王室を「核」とした「文化・藝術大国イギリス」を世界にアピールしています。

もちろん、ツールは映画だけでなく、シェークスピア演劇、オペラ、バレエ、クラシック音楽、大衆音楽など、たくさんあります。

そしてIISSなどは、「秘密情報部(MI6)、内務省保安部(MI5)、政府通信本部(GCHQ)」といった国内のインテリジェンス組織と提携しながら、政策立案などをしています。

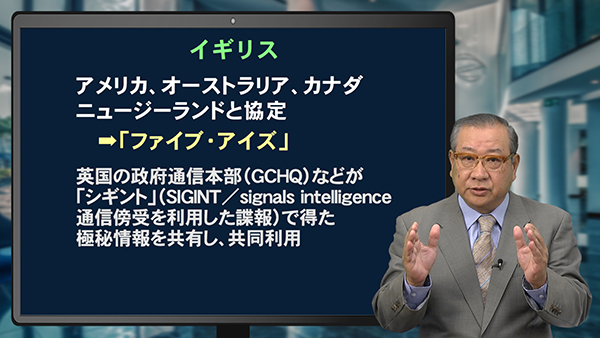

またイギリスはアメリカ・オーストラリア・カナダ・ニュージーランドの4カ国と、「ファイブ・アイズ(UKUSA協定と呼ばれる、英米を中心とした5カ国の諜報に関する協定)」を結んでいます。

そして、イギリスの政府通信本部(GCHQ)などが「SIGINT(シギント)」(通信傍受を利用した諜報)で得た極秘情報を共有し、共同利用し、各国の外交・防衛・経済政策に役立てています。

今後、世界の動きはさらに複雑な様相を見せるでしょう。

日本は、スパイ防止法すら無い「スパイ天国」と言われていますが、「情報大国」「インテリジェンス大国」となるように改革が必要です。

さらには、もう一段階ステージを上げて、政治・経済・軍事に、「文化・芸術」のソフト・パワーを加えた「総合力」を持つ「大国」とならなければなりません。

(U-ONE TV『ここがポイント!ビューポイント』第1回「情報大国、インテリジェンス大国としてのイギリスと日本の新時代」より)