ダーウィニズムを超えて 121

唯物論、唯心論と二元論

2025.07.27 22:00

ダーウィニズムを超えて 121

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「ダーウィニズムを超えて」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。

生物学にとどまらず、社会問題、政治問題などさまざまな分野に大きな影響を与えてきた進化論。現代の自然科学も、神の創造や目的論を排除することによって混迷を深めています。

そんな科学時代に新しい神観を提示し、科学の統一を目指します。

統一思想研究院 小山田秀生・監修/大谷明史・著

第九章 科学時代の新しい神観

(二)統一思想による新しい神観

(1)精神と物質の根源としての神

—性相と形状の二性性相の神—

1. 唯物論、唯心論と二元論

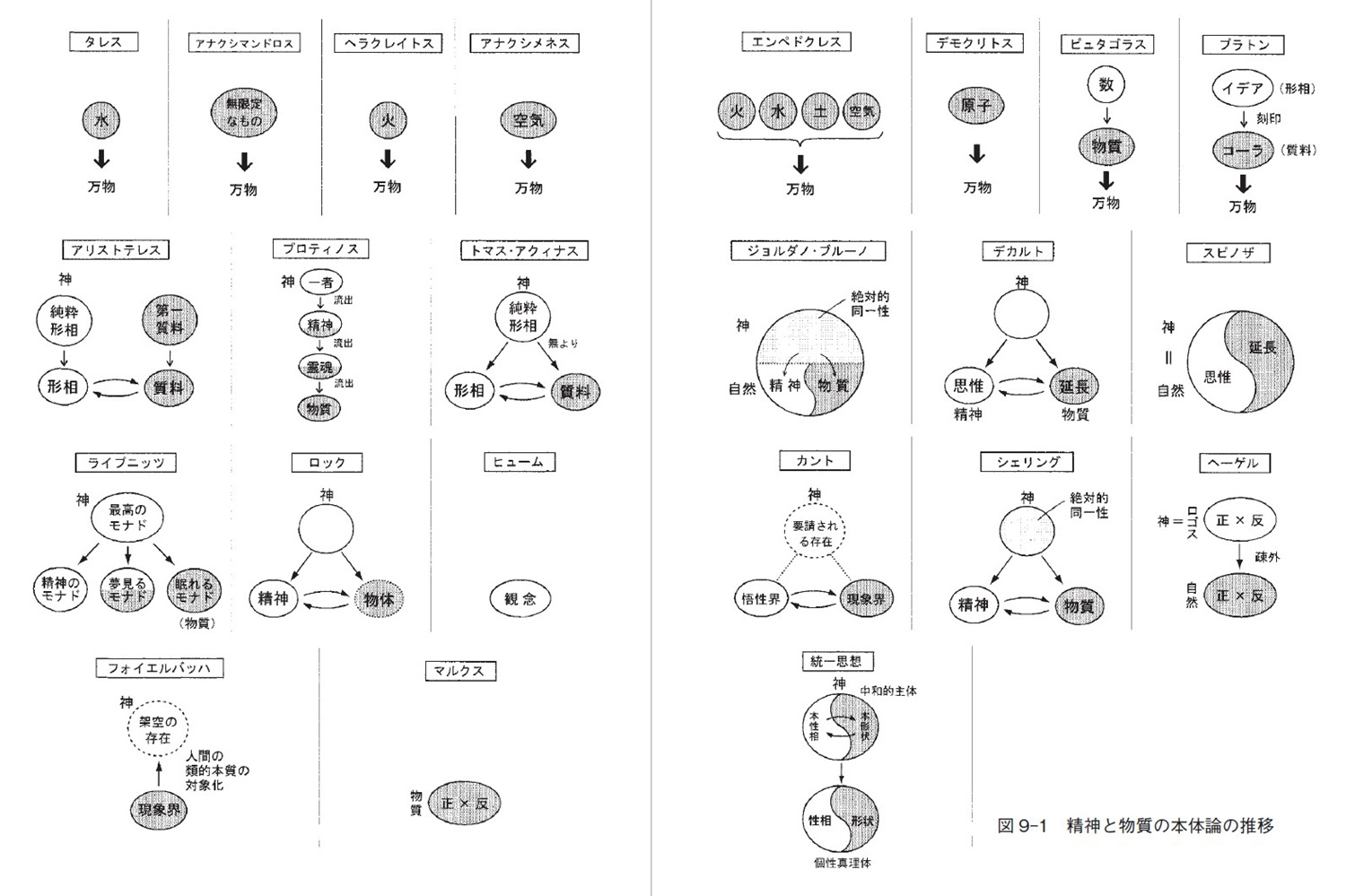

古代ギリシャにおいて唯物論的な自然哲学から始まった。万物の根源(archē, アルケー)に関して、火であるとか、水であるとか、空気であるとか、土であるとか、無規定なガス状態などと説いていたが、やがて万物の根源は究極の粒子、アトムであるという原子論が現れた。

そのような唯物論的な自然哲学に対して、ピュタゴラス(Pythagoras, ca.570~496 B.C.)は質料的なアルケーとは異なる形相的な原理を考え出した。すなわち変化する事物の世界の中で数的関係は不変であることに注目し、「数」こそ根源的なものであると考えた。「数」とは物質に一定の秩序を与える法則または型であった。

プラトン(Platōn, 427~347 B.C.)は万物を構成する物質をコーラ(chōra)と呼んだが、それはアナクシマンドロスのいうアペイロン(無限定なもの)と同じものであった。しかし全く形のない無限定な質料から、いかにして形と性質のある万物が生じるのであろうか。そこでプラトンは「事物をして事物たらしめるところのもの」として、イデア(idea)すなわち形相(eidos, エイドス)を考えた。イデアは非物質的な存在であり、イデアがコーラに刻印することによって万物が生じたというのである。

プラトンのイデア(形相)と質料の二元論をさらに展開したのがアリストテレス(Aristotelēs, 384~322 B.C.)であった。アリストテレスによれば、実体は形相(eidos, エイドス)と質料(hylē, ヒュレー)から成っている。形相とは、実体をしてまさにそのものたらしめている本質をいい、質料は実体を作っている素材をいう。形相と質料を究極までさかのぼれば、「純粋形相」(第一形相)と「第一質料」に達する。純粋形相がすなわち神であるが、それは質料のない純粋な活動であって、思惟そのものにほかならない。したがって神は「純粋な思惟」、または「思惟の思惟」(ノエシス・ノエセオース)であるとされた。そして第一質料は神から独立したものとされた。つまり宇宙の根源には、精神的な存在(神)と物質的な存在があるというのである。アリストテレスの本体論は二元論であった。

ローマ時代の新プラトン学派の祖であるプロティノス(Plōtinos, ca.204~270)は神を「一者」と呼び、一元論の立場を取った。そして完全なる神から世界が流出してくると説いた。流出において、神から遠ざかるに従って、精神、霊魂、物質というように、次第に神のもつ完全性を失ってゆくと考えた。最下の段階の物質は最も不完全なものとされた。

中世に至り、スコラ哲学を大成したトマス・アクィナス(Tomas Aquinas, 1225~1274)はアリストテレスの純粋形相の概念を取り入れて、純粋形相の中で最高のものを神とした(純粋形相には、神のほかに天使と人間の霊魂も含まれる)。しかし神は一切の創造主であると見る立場から、神から独立した第一質料を認めることはできず、それを否定した。そしてアウグスティヌス(Augustinus, 354~430)と同様に、神は無から世界を創造したと主張した。「無からの創造」(creatio ex nihilo)である。神は質料をも含めて一切のものを創造したのである。

ギリシャ時代において、宇宙の根源に純粋形相だけでなく、第一質料を認めたことは、アリストテレスが哲学者でありながら科学者でもあったように、自然科学に積極的意義を認めるものであった。しかし中世に至り、宇宙の根源から質料的要素を排除したキリスト教のもとで、自然科学の発達の道は閉ざされた。教父たちは、自然現象そのものの研究に対しては何ら積極的意義を認めなかったからである。

ルネサンス期の哲学者ジョルダノ・ブルーノ(Giordano Bruno, 1548~1600)は、神を「宇宙的な形相と質料の絶対的同一者」と解釈し、神に質料的要素を認めた。ところが彼は、自然から離れた超越的な存在としての神を否定し、神は自然に内在するとして汎神論的世界観を主張したために、さらにコペルニクスが唱えた地動説を説いたために、異端とされ焚(ふん)刑に処された。しかしながら彼は、神と自然の断絶を埋めたのであり、自然の中に神を探求することができる道を開いたのであった。

近世に至り、デカルト(René Descartes, 1596~1650)は、神と精神と物体(物質)を三つの実体であるとした。究極的には神が唯一の実体であるが、被造世界においては、精神と物体はそれぞれ神に依存しながらも、相互には全く独立した実体であるとして、二元論を主張した。その結果、精神と物体はいかにして相互作用をするのか、その説明が困難となってしまった。

デカルトの二元論を受け継いだゲーリンクス(Geulincx, 1624~1669)は、相互に独立した異質なる精神と身体の間に、どのようにして相互作用ができるかという問題を解決するために、神が両者の間の媒介をしていると説明した。すなわち精神か身体の一方に起こる運動をきっかけとして、それに対応する運動を神が他方にも生じせしめるというのである。これが機会原因論であった。しかしこれは方便的な説明にすぎず、今日では全く顧みられないものとなっている。精神と物質を全く異質な存在であると捉えたところに問題があったのである。

スピノザ(Spinoza, 1632~1677)はデカルトの哲学の難点を克服しようとして、思惟と延長は神の有する属性にすぎないとした。そして、すべてのものは神の外に独立に存在するのではなく、神によって生ぜしめられ神のうちに存在するとして「神即自然」という汎神論を提示した。スピノザにおいて、自然の外にある創造主、主管主としての神が姿を消してしまった。

デカルト、スピノザの合理論の立場を受け継いだのがライプニッツ(Leibniz, 1646~1716)であるが、彼によれば実体はもはやそれ以上分割されないもの、単一なるものであり、それをモナド(monade, 単子)と呼んだ。一つ一つのモナドは宇宙を反映する「宇宙の生ける鏡」であるが、モナドには次の四つの段階があるとした。第一がほとんど無意識な状態のモナド(眠れるモナド)、第二が生命のモナド(夢見るモナド)、第三が悟性のモナド(精神のモナド)、第四が最高のモナドである神である。デカルトもライプニッツも唯心論の立場であった。

経験論者のロック(Locke, 1632~1704)は認識の確実さを論じながら、神と精神の存在は確実であるが、物体の存在は確実ではないとした。経験論をさらに推し進めるヒューム(Hume, 1711~1776)は、物体という実体の存在を疑い、さらには精神という実体の存在をも疑い、あるのはただ物体や精神の実体に対する「観念の束」にすぎないとした。当然ながら、そこには神の存在はなかった。

合理論と経験論を統一したとされるカント(Kant, 1724~1804)は、物質から成る現象界の背後に精神的な悟性界があるとして、それを「物自体」の世界と呼んだが、それは認識の枠外にあると考えた。そして神は認識の対象になりえず、ただ要請される存在にすぎないとした。

カント哲学の流れを受けたシェリング(Shelling, 1775~1854)は、絶対者は完全な無差別であり、絶対的同一性であると考えた。そして精神と自然は相互に全く質的に異なるものではなく、量的に異なるだけであるとした。すなわち、精神の中にも自然的要素が存在するが、ただ精神的要素のほうが優勢なのであり、自然の中にも精神的要素が存在するが、ただ自然的要素が優勢なだけだというのである。しかし、そこには絶対的同一性の神から、いかにして精神と物質の差異性が生じるかという問題があった。

ヘーゲル(Hegel, 1770~1831)はシェリングの言う絶対的同一性の絶対者を批判し、真の絶対者はあらゆる差別を含んだ同一者であるとして、絶対者は静止的なものではなく動的・発展的なものであると考えた。そして神の思考(ロゴス)が、正と反の対立を合として止揚するという形式で発展し、それが自然界の発展を導き、さらには人間社会の発展を導いていると説いた。

フォイエルバッハ(Feuerbach, 1804~1872)は初めヘーゲル哲学に心酔していたが、やがて神から一切を説明しようとする立場に反旗をひるがえした。彼は、神とは、人間が自己の本質(類的本質)を理想化し、対象化したものにすぎないと主張した。したがって神が人間を造ったのではなくて、人間が神を造りあげたのであり、存在するのは肉体としての、感性的な人間のみであると主張した。

フォイエルバッハの無神論を弁証法的に仕上げたのがマルクス(Marx, 1818~1883)であった。ヘーゲルのように、世界の背後でロゴスが弁証法的に自己発展しているのではなく、存在しているのは物質のみであり、物質が対立物の闘争によって発展していると主張した。

ヘーゲルの哲学においては、なぜロゴス(概念)がひとりでに自己発展するのかという難点があった。それはテュービンゲン大学総長のリューメリン(Rümelin)の「君が何もしないのに概念は君の頭の中でひとりでに動くかね?」という言葉にいみじくも表されている。

またマルクスの言うような、物質における、対立物の闘争による発展も全く事実と合わない。実際は、闘争すればするほど発展は停止し、後退していかざるをえないのである。また唯物論の立場からは、推理、関心、結びつけなどの認識における能動的な作用を合理的に説明できなかった。

このように、物質のみが根源的存在であるとする唯物論にも、精神のみが根源的存在であるとする唯心論にも、精神と物質の両者を根源者存在とする二元論にも、また絶対者において精神と物質は同一であるという同一哲学においても、いずれにも問題があったのである。ここに精神と物質に対する新しい観点が求められる。

以上論じた従来の哲学における精神と物質の本体論の歴史的な推移を、次に論ずる統一思想の立場も入れてまとめると図9-1のようになる。

---

次回は、「新しい精神・物質観」をお届けします。

◆『ダーウィニズムを超えて』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ