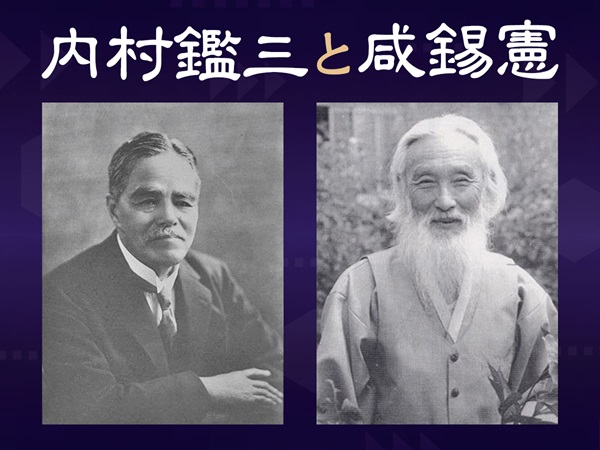

内村鑑三と咸錫憲 27

摂理史に見る内的刷新と外的粛清

2025.06.11 22:00

内村鑑三と咸錫憲 27

摂理史に見る内的刷新と外的粛清

魚谷 俊輔

韓民族選民大叙事詩修練会において、内村鑑三が近代日本の偉大なキリスト教福音主義者として紹介され、その思想が弟子である咸錫憲(ハム・ソクホン)に引き継がれていったと説明された。

咸錫憲は文鮮明(ムン・ソンミョン)総裁が若き日に通われた五山学校で教師を務めた人物だ。そこで内村鑑三から咸錫憲に至る思想の流れを追いながらシリーズで解説したい。

このシリーズのスピンオフとして、咸錫憲と文鮮明総裁という、二人の思想的巨人の共通点を探るシリーズの4回目である。

今回は「内的刷新と外的粛清」というテーマについて扱う。

咸錫憲はハナニム(하나님/韓国語で“神様”の意味)が韓民族に対して行う教育について、以下のように語っている。

「造物主がこの時に韓国のためにいかなる方法を取るかについては、われわれ自身に、まことの教育をしようとする親の愛の立場において考えてみるのがよい。われわれがもしも放蕩息子を持つ親であり、しかもその息子を憎まず、どのようにしてでも一個の人間にしてみようという考えを持つなら、反逆を重ねる不幸息子のためにどういう方法を取るだろうか? 答えは二つあるだけだ。その一つは、もう一度説得することであり、もう一つは強い刺激を与え、良心の反省をうながすことである。当時の韓国は、すでに説得の時期は過ぎていた。それでハナニムが韓国のために取った方法も二番目の方法である。人はひとえに苦難の絶頂においてのみ自分の根本の姿に立ち帰るものだからである。そういうわけで壬辰倭乱・丙子胡乱は起こった。しかし当時の人びとの考えはそこまで及んでいなかった」(『意味から見た韓国歴史』、228ページ)

これと全く同じ考え方が『原理講論』の後編第4章の「摂理的同時性から見た復帰摂理時代と復帰摂理延長時代」の、第4節「南北王朝分立時代と東西王朝分立時代」の記述に見られる。

「南北王朝分立時代において、イスラエル民族が、神殿理想に相反(あいはん)する立場に立つたびに、神は、継続して、四大預言者と十二小預言者を遣わされて、彼らを励まし、内的な刷新運動を起こされたのである。しかし、彼らは、預言者たちの勧告に耳を傾けず、悔い改めなかったので、神は、彼らをエジプト、カルデヤ、シリヤ、アッシリヤ、バビロニアなどの異邦人たちに引き渡して、外的な粛清(しゅくせい)の摂理をされたのであった」(同、477ページ)

「この時代を、実体的な同時性をもって蕩減(とうげん)復帰する東西王朝分立時代においても、同じく、法王庁が腐敗して、トマス・アクィナス、聖フランシスなど、修道院の人物たちが彼らに勧告して、内的な刷新運動を起こしたのである。しかし、彼らもまた悔い改めず、堕落と腐敗に陥ったため、神は彼らを異邦人たちに引き渡して、外的な粛清の摂理をなさったのであり、これがすなわち、十字軍戦争であった」(同、477~478ページ)

ユダヤ民族は不信仰に陥って、一向に悔い改めなかったので、結局はバビロンに捕虜として連れていかれ、苦役をすることになった。

咸錫憲が語っている「壬辰(じんしん)・丁酉(ていゆう)の倭乱(わらん)」は、李氏朝鮮時代に起きた外敵の侵入という苦難であるが、これは韓民族の歴史全体からすれば、まだ「苦難の絶頂」といえるものではなかった。

李氏朝鮮は最終的に滅亡し、日本の植民地にされ、さらには同一民族が相争う「6・25戦争(朝鮮戦争)」がその次には待っていた。

ハナニムが韓民族に与えた「外的粛清」ははなはだ厳しいものであった。