共産主義の新しいカタチ 79

近代民主主義の二つの流れ

2025.09.17 17:00

共産主義の新しいカタチ 79

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

贈与による利他性こそが人間の本質

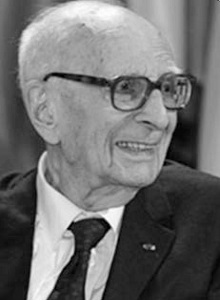

クロード・レヴィ=ストロース (下)③

贈与と返礼という利他性の円環が人類史

内田樹氏の『寝ながら学べる構造主義』の記述はきわめて平明でありながら、レヴィ=ストロースの思想史的立ち位置を、正確に捉えている論考であると指摘したのは、一言で言えば「人間本性の利他性」ということになるでしょう。

そのように考えれば、「他者(他の共同体)への贈与」という円環こそ、人類社会と歴史をつくってきたという「人類史の物語」を、レヴィ=ストロースが総論として持っていること、それはつまり、明らかにマルクス主義の「人類歴史は階級闘争史である」とする唯物史観とは真っ向から対立すると言わざるを得ません。

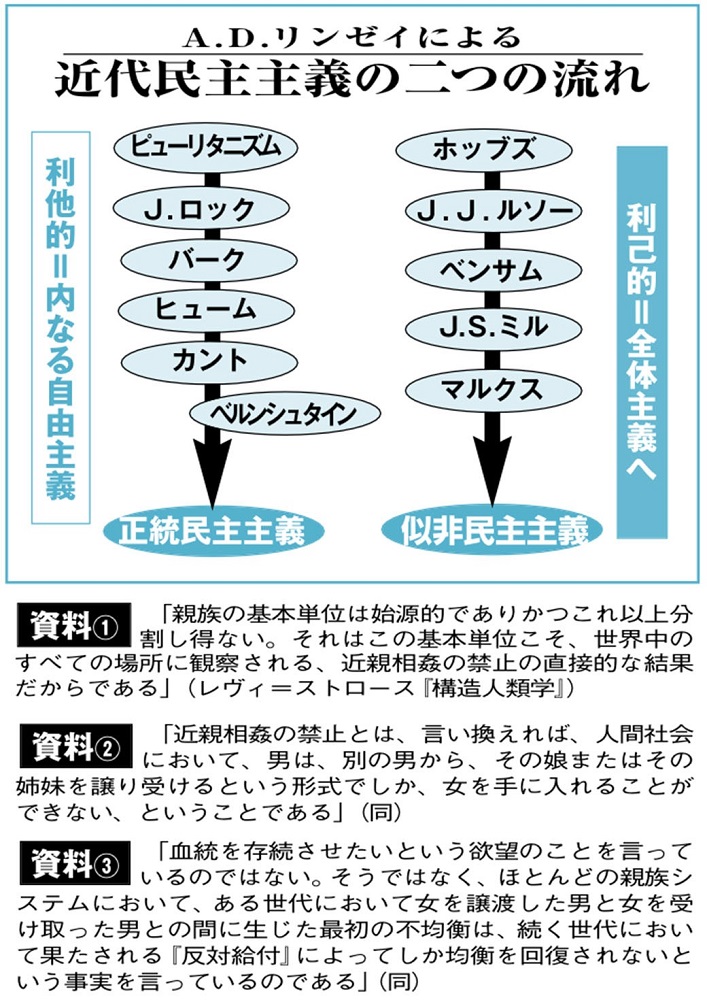

英政治学者A・D・リンゼイは『民主主義の本質』において近代民主主義を、全体主義の起源となる「似非民主主義」と宗教的自由に根ざした「正統民主主義」の二つの系譜で示しました(下図)。

これに倣って言えばマルクスの弁証法的唯物論の帰結は、トマス・ホッブズの「万人の万人に対する闘争」以来の、「利己主義の系譜」によってもたらされたものといえるでしょう。これまで王侯貴族たちが民衆の上に立ち、資本家階級が労働者の上に立ち、搾取し支配することによって社会が成り立ってきた。それを打破し、階級を転倒させるためには暴力革命が必要で、それを経ることで国家は消滅し、共産主義社会という「労働者の天国」が到来する―というのがマルクスによる「唯物史観の物語」です。

このマルクス主義の物語が、既に実現不可能な「神話」と化していたことは、本論稿の「社会民主党編」で述べました。社会主義革命とは本来、資本主義の最先端の国や地域から資本主義自体の矛盾により恐慌が起こる結果、必然的に起こるものと考えられましたが、実際には産業革命の発祥地・英国でも、いち早く大衆消費社会を招来した米国でもなく、国家基盤の不安定なロシアにおいて最初に起こったことは、マルクスやエンゲルスの「見当違い」だったからです。

しかもそのロシアを70有余年も支配したソビエト共産党(ボリシェヴィキ)の一党独裁体制は、「労働者の天国」どころか、政治犯の「収容所群島」と化し、「ノーメンクラツーラ」という「新しい支配階級」を生み出しただけでした。

社会規範を受け容れてこそ「人間」になる

この意味において、思想・信条・信教の自由を認めない一党独裁体制は、人間の自由意志や自発性に由来するところの利他性、自己犠牲、隣人愛という「人間の美徳」を拒絶するものであることが分かります。そこには社会に連綿と受け継がれてきた伝統や習俗、価値観などは、たちまち切り捨てられるのです。

サルトルのマルクス主義的実存主義に対する明白な「否」にもかかわらず、レヴィ=ストロースの唱えた構造主義は、マルクス主義そのものと対峙したわけではありませんでした。

「構造主義四天王」と呼ばれる思想家たち、中でもルイ・アルチュセールは終始マルクス主義の立場を離れず、「構造主義的マルクス主義」を唱えました。

ドイツのフランクフルト学派は、ユダヤ系学者を中心に展開され、マルクスとフロイトの「融合」を試みました。ポストモダンと言われるフランス現代思想に一貫して共通するものは、「反西欧」になります。西欧近代の歴史を否定しようと思えば、容易に援用されがちなのは、マルクス主義ということになります。そして「神は死んだ」を叫び、超人思想を説いたニーチェもそうです。

しかしいたずらに超人を追うよりも、大多数の人はむしろ「人間は生まれたときから『人間である』のではなく、祖先が暗黙のうちに親族制度や言語や神話を構築したところのあるルール、社会的規範を受け容れることによって『人間になる』」というレヴィ=ストロースの主張に無意識のうちに従っているといえるのではないでしょうか。

★「思想新聞」2025年8月1日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅