共産主義の新しいカタチ 78

レヴィ=ストロースが意図した「人間の本性」とは?

2025.09.10 17:00

共産主義の新しいカタチ 78

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

贈与による利他性こそが人間の本質

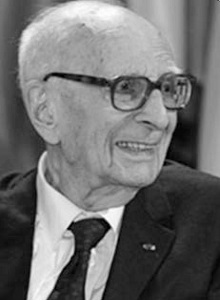

クロード・レヴィ=ストロース (下)②

源流としてのマルクス・フロイト・ニーチェ

レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義は、やがて彼自身の思惑と離れ、構造主義からポスト構造主義へと向かうことになります。

アラン・ブルームが米アカデミズムに吹き荒れた性解放運動を告発した『アメリカン・マインドの終焉』で強調したのは、マルクス主義、フロイト主義、左翼化したニーチェ主義です。

ブルームに加え、内田樹・神戸女学院大名誉教授は「構造主義というのは、…私たちは自分では判断や行動の『自律的な主体』であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。……これが前-構造主義期において、マルクスとフロイトが告知したことです」(『寝ながら学べる構造主義』)と述べ、さらに「人間の思考が自由ではない」と主張したニーチェを加え、構造主義に連なる三つの源流と指摘します。

この内田氏の構造主義解釈は、マルクス主義への評価とともに非常に肯定的です。しかしレヴィ=ストロースに限れば、内田氏の評価は極めて正当なものです。「近親相姦の禁忌」など人類共通に見られる規範習俗、伝統文化の独自性についてレヴィ=ストロースは尊重しているからです。

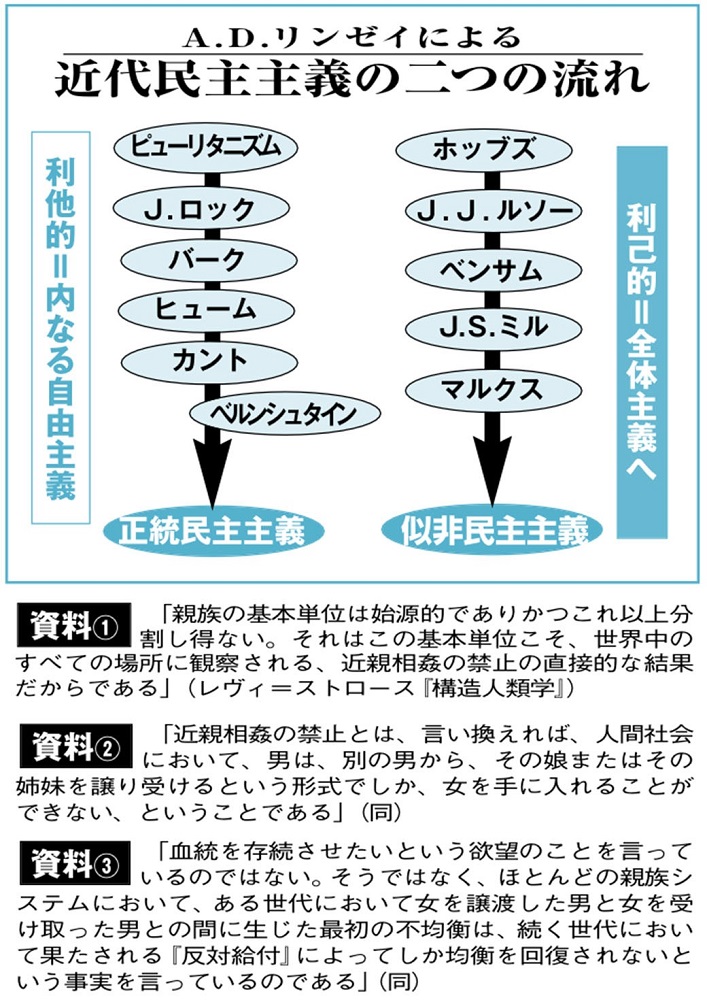

親族システムの存在理由示す三つの資料

内田氏は、さらに進んでレヴィ=ストロースを解釈し、彼の意図した「人間の本性」について迫ります。

レヴィ=ストロースは人間が社会構造を作り出すのではなく、社会構造が人間を作り出し、社会構造は、人間的感情や人間的論理に先立つと考えました。

しかし、社会制度の起源は全て闇に消えているわけではなく、ある社会集団が今ある親族システムを「なぜ」選択したのか、その個別的理由は分からないが、親族システム「というもの」が存在する理由は分かっており、下の「資料①」に見られるように、親族構造は端的に「近親相姦を禁止するため」に存在するのだ、と内田氏は指摘します。

次に、なぜ人間は近親相姦を禁止するのかという問いにレヴィ=ストロースは「資料②」のように、「女のコミュニケーション」を推進するためと答えます。さらに親族が存在するのは親族が存在し続けるためであり、「資料③」のように「反対給付」、つまり「贈り物」を受け取った者は、心理的な負債感を持ち、「お返し」をしないと気が済まない、という人間固有の「気分」に動機づけられた行為は、知られる限りの全ての人間集団に観察される、と内田氏は指摘します。

こうした贈与論から見えてくるものは何か。意外にもそれは「ポストモダン」とは毛色の異なる見解であることが分かります。

内田氏は「贈与と返礼による社会的効果の本質」として「人間は自分が欲しいものは他人から与えられるという仕方でしか手に入れることができない」という真理を人間に繰り返し刷りこむことであり、この贈与と返礼の運動は、まず自分がそれと同じものを他人に与えることから始めなければならない、それが贈与についての基本ルールだと看破しています。

「利己的遺伝子」のように、人間は生来利己的であるというのは、ドーキンス博士ばかりではありません。しかし、「人間社会はそういう静止的、利己的な生き方を許容しません。仲間たちと共同的に生きてゆきたいと望むなら、このルールを守らなければなりません。それがこれまで存在してきた全ての社会集団に共通する暗黙のルール」と内田氏は述べます。

中でも白眉(はくび/傑出していること)は、「もし人間の定義があるとしたら、それはこのルールを受け容れたものという他ないでしょう。人間は生まれたときから人間であるのではなく、ある社会的規範を受け容れることで人間になる」というレヴィ=ストロースの考え方は、確かに人間の尊厳や人間性の美しさ、隣人愛や自己犠牲といった行動が、人間性の「余剰」ではなく、人間性の「起源」あるいは「本質」であると呼べるでしょう。これが実は、ニヒリズムとは対極にあり、宗教的精神と結びついていると言えるのです。

(続く)

★「思想新聞」2025年8月1日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅