共産主義の新しいカタチ 77

広重や北斎などの浮世絵に親しんだレヴィ=ストロース

2025.09.03 17:00

共産主義の新しいカタチ 77

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

贈与による利他性こそが人間の本質

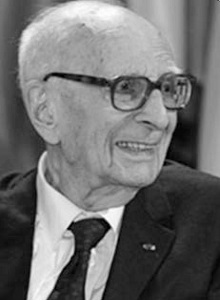

クロード・レヴィ=ストロース (下)①

レヴィ=ストロースは、親族間の「親疎」の度合いから人としての「倫理道徳の限界点」を示すことで外側から倫理を根拠づけようとしました。これをレヴィ=ストロースはソシュールに倣い一種の「記号」と見なし「構造」という言葉で説明しようとしました。

しかしこの点こそ、ロラン・バルトやミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズといった後続の構造主義思想家たちが、「レヴィ=ストロースの構造主義」に飽きたらず、やがて「ポスト構造主義」と呼ばれたゆえんだと言えるかもしれません。なぜなら、彼ら「ポスト構造主義」者たちは、倫理規範や道徳規準という垣根を取り払うことで、「新しい倫理」の構築を企てたからです(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・エディプス』フーコーによる序文)。

無神論的実存主義と有神論的実存主義

レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義とは、徹底した「アンチ実存主義」だと、先にも紹介しました。「主体の決断と企投(参加)」を促し、政治的活動に駆り立てるサルトル実存主義を、「コギト(考える自己)の僭越」と呼び否定することで、レヴィ=ストロースは本来的な学問、客観的で普遍的な学問を樹立しようとしたのです。マルクスが「哲学の政治的党派性」を説いたように、サルトルの哲学もきわめて政治的にマルクス主義的党派性が色濃く反映されたものでした。

ただし、実存主義思潮がすべて政治的左翼運動に転化していったわけではなく、カール・ヤスパースやガブリエル・マルセルら「有神論的実存主義」は、もっと冷静であり、より個人の内面世界に踏み込んだ思想だと言えます。

ニーチェ主義の左翼化という袋小路

もっとも、西欧哲学が伝統的に担ってきたところの「形而上学」を解体しようとする意志、すなわち「西欧中心主義」に対する明確な否認(および西欧思想の徹底的な相対化)は、レヴィ=ストロースにおける「思想的核心(コア)」と呼んでもいいでしょう。

こうした「反形而上学」「反西欧中心主義」を打ち出したのは、サルトル以前、「実存主義」と目されたニーチェです。アラン・ブルームは「ニーチェ主義の左翼化」と言いましたが、やはり文化共産主義に影を落としているのです。

加えて、画家である父の影響と幼い頃から広重や北斎などの浮世絵=ジャポニスムに親しんだことが、知日家レヴィ=ストロースを生み出したのです。反西欧のベクトルを持つとは言え、文化伝統の否定という文化共産主義的範疇で捉えきれないのが、レヴィ=ストロースと言えるのです。

(続く)

★「思想新聞」2025年8月1日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「自民党は原点に帰れ」2025年7月29日 八王子駅