共産主義の新しいカタチ 75

レヴィ=ストロースによる「交換と贈与」のシステム

2025.08.20 17:00

共産主義の新しいカタチ 75

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

オイディプス物語と倫理規範の極限

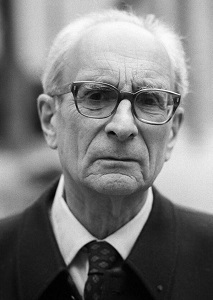

クロード・レヴィ=ストロース (中)①

レヴィ=ストロースはサルトルに対し「コギトの僭越(せんえつ)なる社会学化」だと批判しました(『野生の思考』)。人間主体、個人主体の「決断」の素晴らしさ、重要さを称揚しながら、実際には「サルトル自身のコギト(考える自我)」にしか過ぎないものを、あたかも「みんなが各自で考え、決断した(コギトを超えた)共同主観性」だと錯覚した「共同幻想」に過ぎなかったことを、レヴィ=ストロースは冷徹に見抜いたのです。

その意味で、サルトル同様の轍(てつ)を踏む科学者の一群がいます。「インテリジェント・デザイン」(ID=知的設計者)理論を、「新しい創造説」として進化論に対する大変な脅威と見なすリチャード・ドーキンスを筆頭とする無神論的科学者です。

「利己的遺伝子」説で知られるドーキンスがいくら論文や書物で何万語を費やしても、「神の不在」は証明できません。そもそも証明ができないからポパーは「疑似科学」としたのです。ドーキンスら無神論的科学者たちは、まさにサルトルの「神はいない、だからすべてが許される」を新しい「真理」だと持ち上げますが、「神は存在しない」と宣言するほど科学者の立場を狭めます。「コギトの僭越なる社会学化」はまさにそういうことです。

さて、レヴィ=ストロースによる「交換と贈与」のシステムをもう少し踏み込んで紹介しましょう。

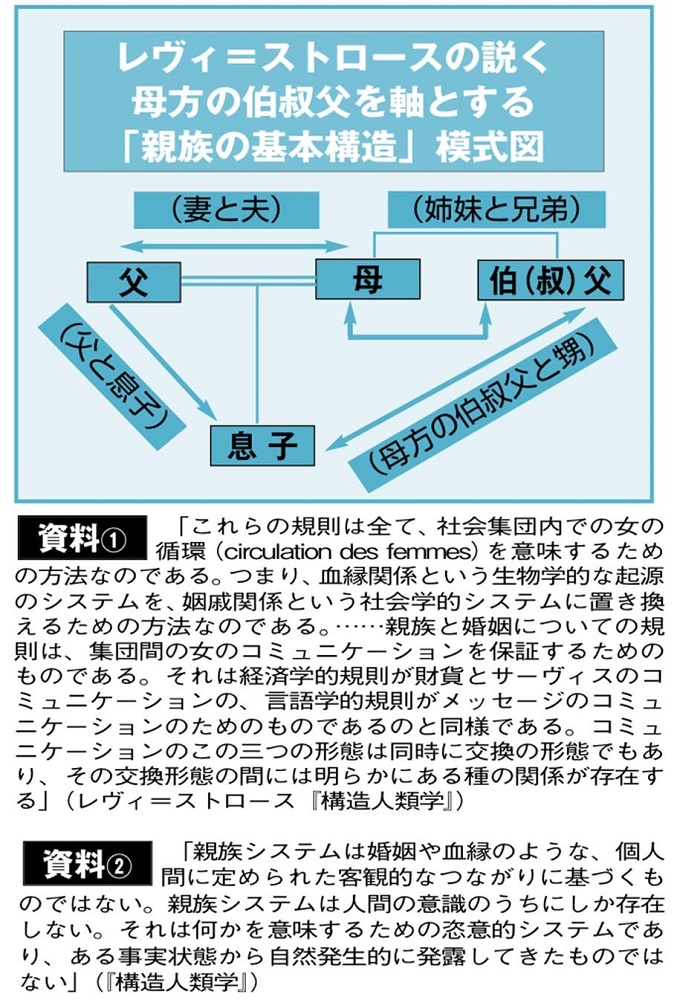

「資料①」(下図)は社会集団内での「女の循環(交換)」について記したものです。そこでレヴィ=ストロースは、「血縁関係という生物学的起源システムを姻戚関係という社会学的システムに置き換えるための方法」だと論じています。

そして親族の基本構造を二項対立から説明しようとします。そのカギを握るのが、「母方の伯(叔)父」の態度だというのです(下図)。

その親疎関係は、個人的なものではなく、社会構造的な恣意的なものだとの結論です。そこからレヴィ=ストロースは「贈与・交換」の法則性を導き出しました。「女性の交換」というと、人権侵害に聞こえますが、フェミニストの間では非常に悪名高い日本の「イエ制度」を見ると、これが実は「男女平等」なのです。というのも、「女性の交換」のみならず「男性の交換」も行われるからです。女性は「イエ」に嫁として入り、男性もまた婿として「イエ」に入る。

韓国や中国では女性は結婚しても苗字が変わりませんが、これは「イエ」よりも「血」を中心とした文化習俗だからです。しかしこの「イエ制度」こそ、男性も女性も親族間において「交換されうる」可能性を持つシステムだと言えます。

しかも日本において顕著に見られるのは武家社会においては頻繁に行われた「婿養子」の制度です。これは婚姻に直接結びつかなかったとしても、「養子」に家督を継がせるというものでした。この江戸時代の幕藩体制こそ、日本の「イエ制度」の極致と呼べるでしょう。こうした制度・習俗は、明らかにある集団から別の集団への「女性の交換」ならぬ「男性の交換」と言えるものです。

★「思想新聞」2025年7月15日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「自民党は原点に帰れ」2025年7月29日 八王子駅