共産主義の新しいカタチ 84

ロラン・バルトと「社会主義リアリズム」

2025.10.22 17:00

共産主義の新しいカタチ 84

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

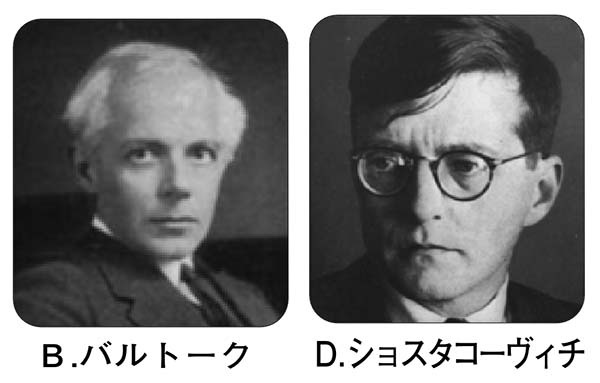

スターリン戦争の欺瞞冷笑するバルトーク

ロラン・バルト(中)②

ショスタコーヴィチと「ジダーノフ批判」

今日では、ショスタコーヴィチが最も忠実に「社会主義リアリズム」という芸術上のイデオロギーに基づいて作曲した作品としてはオラトリオ「森の歌」がよく知られています。

この「森の歌」が創作された背景は、1948年に「ソ連の芸術家らが西欧モダニズムに毒されている」という共産党中央委員だったジダーノフによる批判により一種の「文化革命」が起こったことにありました。この「第9事件」によってショスタコーヴィチは再び「ブルジョワ(走資派)」のレッテルを貼られて冷遇されることになります。それを打開したいとの意図の下で創作されたのが「森の歌」で、歌詞がスターリン賛美となったのはやむをえなかったと言えるかもしれません。

ソ連という共産主義体制の下で生き残ろうとしたショスタコーヴィチのような芸術家は、ある意味苛酷なものでした。しかしこうした「社会主義リアリズム」賛美は、冷戦時代にあって日本をはじめ多くの西側諸国における左翼人士らによって片棒を担がれてきたのです。

さて、ロラン・バルトは「政治的なエクリチュールについては、より真実である。そこでは、言語のアリバイは、同時に、威嚇であり、称賛なのだ。現に、権力なり戦闘なりこそが、エクリチュールの最も純粋な範型を生み出しているのである」と『零度のエクリチュール』に記したように、「政治的」「マルクス主義的」「革命的」と各々のエクリチュールを述べています。

さらに「このようなプチ・ブルジョワ的なエクリチュールは、共産主義的な著作家たちによって、再び取り入れられた。それというのも、指し当たっては、プロレタリアートの芸術的な規範は、プチ・ブルジョワジーのものと異なっていることはできない(これは、教説に合致する事象でもあるが)からであり、また、社会主義リアリズムの教条そのものが、宿命的に、慣例的なエクリチュールへと強制するからである。…そんなわけで、フランスの社会主義リアリズムは、芸術のあらゆる意図的な標章を無節度に機械化しつつ、ブルジョワ的な写実主義(リアリズム)のエクリチュールを、再び取り入れたのだ」と社会主義体制の中の「社会主義リアリズム」を批判し、むしろ西側の左翼ヒューマニズム的な「プチブル的エクリチュール」の方がむしろ、かえってマルクス主義的に言えば「唯物弁証法」に適っているという論旨を展開しているのです。

社会主義リアリズムと「作者の死」

ロラン・バルトは作品が作者の手を離れた瞬間、「《作者》は死ぬ(消滅)」と述べます(「作者の死」)。しかしこれは、作者が物理的・身体的に死を迎えるという意味ではありません。

ある作品Aがあり、作品Aを部分的に引用して別の作者による作品Bが出来上がった場合、著作権の問題はどう扱われるのかというものが問われてくるでしょう。ロラン・バルトと「社会主義リアリズム」の問題について言及します。

「模倣と創造」という考え方があります。「オケコン」にはショスタコーヴィチの第7交響曲の主題が諧謔的に引用されるも、これはいわゆるショスタコーヴィチの著作権を侵害する「盗作」にあたりません。このバルトークの場合は引用が主題の一部であり、作品引用の意図が明確で、バルトークの作品としてのオリジナリティは保たれています。

ところが、現代イタリアの作曲家ルチアーノ・ベリオの「シンフォニア」の場合、問題はもっと深刻で露骨です。この作品の第3楽章は実はG・マーラーの交響曲第2番《復活》第3楽章がそのまま引用され、さらにストラヴィンスキー、シェーンベルク、ベートーヴェン、ドビュッシーなどの作品を細切れにして繋げた「コラージュ」で、現代音楽では特に知られた作品です(ニューヨーク・フィルの委嘱作品として作曲された)。しかし、そうしたコラージュ作品というものが果たして「作曲行為」と呼べるのかという根源的な問いを振りまきある種のスキャンダルを呼びました。

ところでショスタコーヴィチの名誉のため言えば、第9番の後の「第10番」は、スターリンの死後発表され、反スターリン的な「最高傑作」という評価の高い作品となっています。

さて、ベリオの「シンフォニア」のようなコラージュ作品には果たして「著作権」を主張する「資格」があるのでしょうか。もちろんベートーヴェンやモーツァルトなど、死後1世紀以上も経っている作曲家の作品に1次的な「著作権」は存在しないでしょう。

明確に「原曲」があるにもかかわらず、それには著作権が存在しないため、歌の著作権がその歌手ないしグループにあるとなると、「そもそも著作権っていったい何なの?」という釈然としない疑問に戸惑うことも出るかもしれません。

(続く)

★「思想新聞」2025年10月1日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅