共産主義の新しいカタチ 82

トロツキストの思想的影響を受けたロラン・バルト

2025.10.08 17:00

共産主義の新しいカタチ 82

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

反権力としての「ラングの専制」

ロラン・バルト(上)③

日本の因果応報思想的な「贈与の円環」

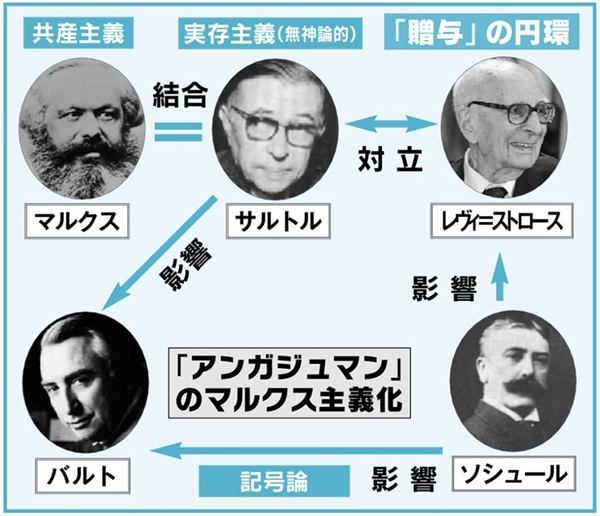

レヴィ=ストロースにとってサルトルのマルクス主義実存哲学こそ真っ向から対立した「天敵」です。しかしソシュール記号学を構造主義的立場で引き継いだロラン・バルトは、サルトルの「アンガージュマン」思想を文学領域におけるマルクス主義として展開しようとしたのです。

ポストモダンと称される構造主義・ポスト構造主義思潮における柱の一つ、「反(または脱)コギト中心主義」「コギト神話の解体」という考え方が実は、「コギト」(思惟する私が存在を規定し、保障する)の枠組みから抜け出ることができていない、それはなべて「われ-なんじ」の世界観ではなく、「われ-それ」の独我論(おひとり様)的世界観を体現していると指摘できます。

そうした構造主義思潮のうち、例外として注目に値するのが、「贈与の円環」という一種の「利他的世界観」です。これはたとえて言えば、「情けは人の為ならず 身に廻る」(世話尽)と因果応報的思想にも通じる世界があるといえます。

そしてレヴィ=ストロースによる新しい切り口(「贈与の円環」という行動様式)は、ロラン・バルトにおいて十分に生かされているとは到底いえず、むしろサルトルが依拠したところの、マルクス主義的実存哲学の方向へと「退化」したといえるかもしれない、と述べました。

戦後の若者の桎梏(しっこく)となったサルトル

実際、バルトのマルクス主義とサルトル思想からの影響はどのようなものだったか。「戦後民主主義」が、日本のみならず世界的なマルクス主義と実存主義思潮の伸張によって肥大化されていった渦中に、サルトルのアンガージュマン(社会参加=企投)が鎮座し、左翼労働・学生運動を扇動していきました。

しかもそれはさながら日教組が「国旗・国歌の強制」だと騒擾(そうじょう)する以上に、社会に生きる若者にとって「傍観」「日和見」を許さぬまさに苛酷な「強制」(あるいは桎梏)となったのが、このサルトルの詭弁だといえます。

トロツキストにマルクス主義を指南

バルトは、スイスのサナトリウム(療養所)で同室になったジョルジュ・フルニエ(義勇兵としてスペイン内戦に参加後、抗独レジスタンス運動に参加したトロツキスト)が、「バルトにマルクスやトロツキーの思想を手ほどきしたというのです。

サルトルがスターリンを批判し毛沢東主義になったように、バルトも、スターリンと袂を分かちスターリンに追放・暗殺されたトロツキーの思想的影響を受けたことがうかがえます。

【資料】ソシュールからバルトへ受け継がれた「ラングの専制」

「ラング(母国語)の専制。この問題が終生ソシュールを苦しめた。『言語学でなし得ることの大きな空しさがわかった』という言葉は切実だ。この問題が容易に解決の道が見出せないことは、次のロラン・バルトの文章からも理解できるだろう。バルトは、ソシュールの困難を同様に自覚した一人である。『権力が……持続し遍在するのは、権力が、社会の枠を越えたある組織体に寄生しているからである。その組織体が、単に政治の歴史や有史以後の歴史だけでなく、人間の来歴全体と密接に結びついているからである。人間が存在して初めて以来ずっと権力が刻み込まれているこの対象こそ、言語活動(ランガージュ)である―あるいはもっと正確には、言語活動の強制的表現としての言語(ラング)である』(『文学の記号学』)」(別冊宝島『現代思想・入門』より)

★「思想新聞」2025年9月15日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅