共産主義の新しいカタチ 81

自発的善と利他性を保障する正統民主主義

2025.10.01 17:00

共産主義の新しいカタチ 81

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

反権力としての「ラングの専制」

ロラン・バルト(上)②

源流としてのマルクス・フロイト・ニーチェ

レヴィ=ストロースの打ち立てた構造主義は、やがて彼自身の思惑と離れ、構造主義からポスト構造主義へと向かうことになります。アラン・ブルームが米アカデミズムに吹き荒れた性解放運動を告発した『アメリカン・マインドの終焉』で強調したのは、マルクス主義、フロイト主義、左翼化したニーチェ主義です。

ブルームに加え、内田樹・神戸女学院大名誉教授は「構造主義というのは、…私たちは自分では判断や行動の『自律的な主体』であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。……これが前-構造主義期において、マルクスとフロイトが告知したことです」(『寝ながら学べる構造主義』)と述べ、さらに「人間の思考が自由ではない」と主張したニーチェを加え、構造主義に連なる三つの源流と指摘します。

この内田氏の構造主義解釈は、マルクス主義への評価と共に非常に肯定的です。しかしレヴィ=ストロースに限れば、内田氏の評価は極めて正当なものです。「近親相姦の禁忌」など人類共通に見られる規範習俗、伝統文化の独自性についてレヴィ=ストロースは尊重しているからです。

コギト神話解体叫ぶ「おひとり様」思想

こうした難点というものは、いやしくも「科学」あるいは「学問」というものを標榜した時から、厳しい批判の目にさらされます。それはマルクス主義であれ、現象学であれ、○○思想であれ変わりません。

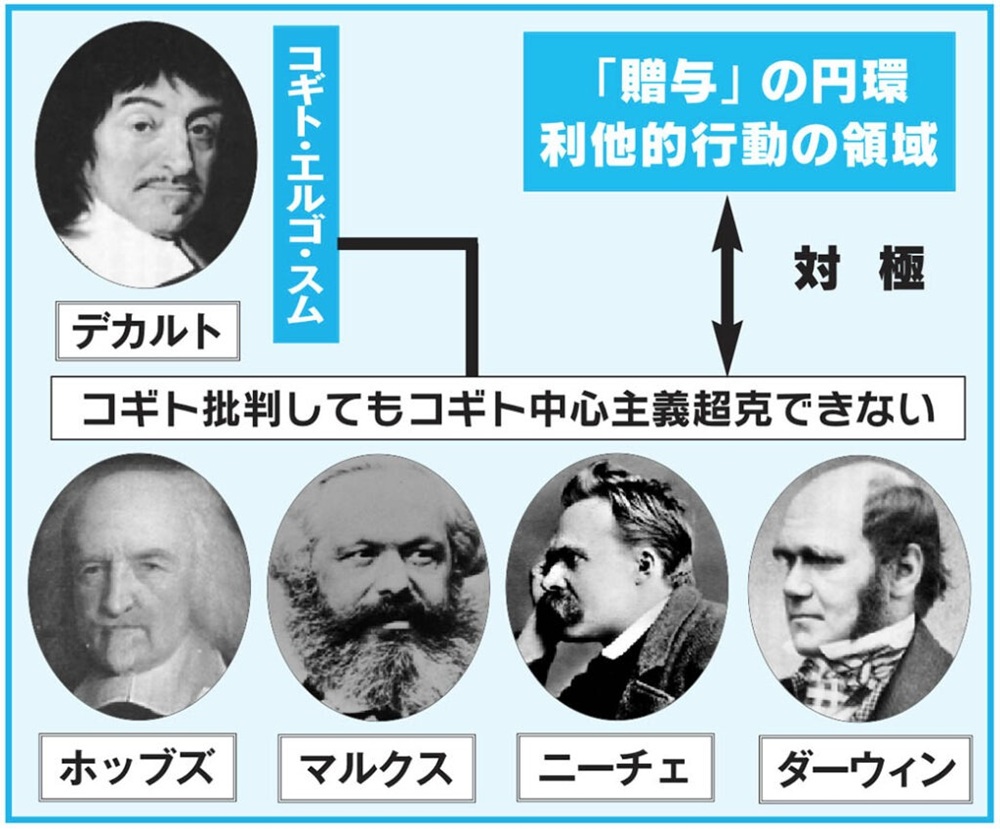

「コギト神話解体の系譜」とはニーチェ哲学に起因し、ポストモダンに連なると言われます。

この「コギト」とは、何度も言うようですが、近世哲学(大陸合理論)の祖とされるデカルト哲学における「われ思う、ゆえにわれ在り」(コギト・エルゴ・スム)の「われ思う(コギト)」からきたものであり、「思惟するこの私」が「私という存在」を保証していたものでした。この「思惟する私」以外の一切のものは疑う、というのがデカルトの「方法的懐疑」の立場でした。

ところがここで問題提起したいのは、「コギト神話の解体」と言いながら実は、コギト中心主義に陥っているのが、ポストモダン思潮ではなかったでしょうか。なぜなら、人と人の「つながり」「関係性」というものを切り離し、捨象したところに残ってゆくものは、つまるところ「独我論」でしかないからです。

「我-汝」vs「我-それ」のブーバー流世界観

さて、宗教哲学者マルティン・ブーバーはこうした状態を、「われ―それ」の世界観と述べました。現代風に言えば、「おひとり様の世界観」ということになるでしょう。これに対し、自分が呼べば応え反応してくれる、関係性を重視した人間観・世界観を、ブーバーは「われ―なんじ」の世界観と呼びました。「おひとり様」とは反対に、「同伴者のいる思想」ということになるでしょう。

ホッブズ〜ベンサム〜マルクスという「過(あやま)てる民主主義の系譜」からは、全体主義と独裁が出現しても、「利他性」「自発的善」というものは決して導き出されることはありません。

自発的善と利他性保障する正統民主主義

その一方で、ピューリタニズム〜カント〜ウェーバーという「正統的民主主義の系譜」からは人間の利他性への信頼というものが明確に存在しています。

現代は宗教不信の時代と言われます。オウム真理教やイスラム原理主義勢力によるテロ、直近では旧統一教会問題でますます拍車が掛かっています。

しかしながら宗教は、この利他性と自発的善のゆえにピューリタニズムによる近代民主主義の源流となったと言えます。

逆に洋の東西を問わず、こうした利他性と自発的善が保障されなければどんな宗教であっても結局、人々の間に受け容れられないのではないでしょうか。つまるところ人間の信ずる信仰・信条・信念は、「内なる精神の自由」によってしか動かないからとは言えないでしょうか。

(続く)

★「思想新聞」2025年9月15日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「激化する諜報戦~スパイ罪なき日本が世界の混乱要因に」2025年8月29日 大塚駅