「進化」の真実 6

人間を神に、自然万物を人間に似せて創った

2025.07.10 22:00

「進化」の真実 6

『グラフ新天地』2003年4月号に掲載された特集記事(監修・統一思想研究院)を、編集部が再編集してお届けします。

人間をモデルに創られていた

「相似性の創造」

【進化論の見解】

進化の証拠「相同器官」?

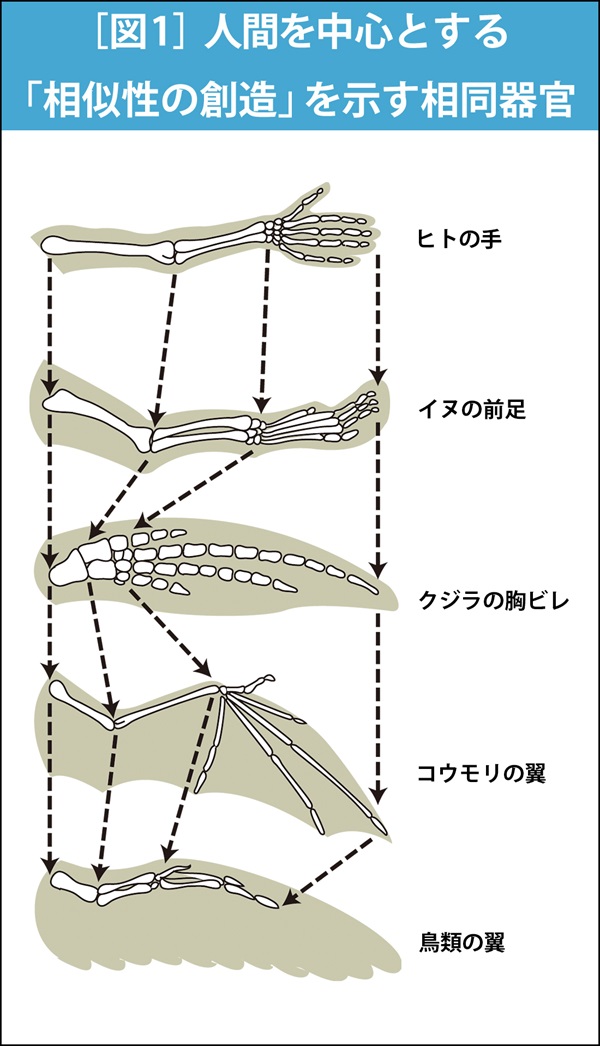

進化論では、進化の証拠を示す一例として「相同(そうどう)器官」(形態学上)を挙げています。相同器官とは、形や機能が異なっていても、その基本構造が同じものを言います。たとえば図1のように、ヒトの手とイヌの前足、クジラの胸ビレなど、祖先において同じ器官であったものが、進化の過程上、環境に適応していった結果として変化したものだと言います。そして、これらの基本構造が皆同じであることが、進化の証拠であるというわけです。

また、このほかにも「痕跡(こんせき)器官」(形態学上)を挙げています。痕跡器官とは、祖先の時代に機能していた器官が、進化の過程でその働きを失い、退化したと考えられる器官です。たとえば、人間の尾てい骨は、サルのような動物の尾が退化したものであるといった具合です。

【新創造論の見解】

人間に似ているのは「喜ぶ」ため

新創造論では、神は、愛して喜ばれる対象として人間を神に似せて創られ、さらに人間を喜ばせるために諸々の自然万物を人間に似せて創られました。これを「相似性(そうじせい)の創造」と呼びます。創造を始められる前、神は最初にご自身に似せて、人間(アダムとエバ)のイメージを心に描かれ、そしてそれをモデルにして、その一部を省略したり、変形したり、単純化して、生物なら生物の一つひとつのイメージを描かれ、その情報を生物のDNAに込められたのです。

「喜び」というものは、心の中で独自的に生じるものではなく、相手の中に自分に似ているところを感じる時、生じるようになっています。神は人間を喜ばせるために、自然界にある万物を人間に似せて創られました。したがって生物の器官に類似性があったり、生物の姿そのものが人間に似ていたりするのは当然のことだと言えます。そして、それらは人間が喜ぶために創られたものなのです。

---

次回は、「人間は最初に考え最後に創られた」をお届けします。