「進化」の真実 3

遺伝子の組み替えで飛躍的に変化

2025.06.19 22:00

「進化」の真実 3

『グラフ新天地』2003年4月号に掲載された特集記事(監修・統一思想研究院)を、編集部が再編集してお届けします。

神の創造力が働いて飛躍的に変化した

設計図に基づいて「段階的創造」

【進化論の見解】

進化途上を示す中間化石が不在

ダーウィンの自然選択説によれば、生物のさまざまな変異の中から、自然にとって有利なもの、すなわち生存に適したものが選ばれて、適さないものは滅びていくことになります。そして、「自然選択は、保存されてきた生物にとっていずれも有利な、ごく微小の遺伝的変化の保存と集積によってのみ作用することができる」(『種の起源』第4章)と指摘しているように、小さな変化が積み重ねられることにより、大きな変化が起きると言います。生物にとって新しい複雑な器官に向かう途中の段階が、その生物にとって有利であれば、自然選択説は有効であると主張しました。

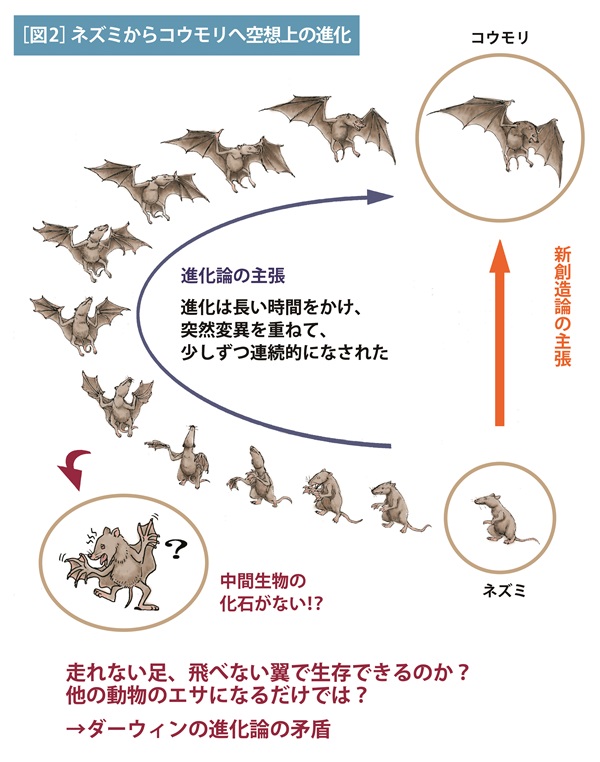

しかし新しい器官ができる場合において、それが不完全な状態であれば生物にとって生存に不利な条件とならざるを得ません。たとえば図2のように、コウモリはネズミのような動物から進化したと考えられていますが、ネズミの前足が翼に変化する過程で、足とも翼ともつかない状態では、飛ぶこともできず、走るにも不便です。これでは他の動物のエサになるばかりで、生存に不利なことは明白です。

また生物が連続的に進化したと見るときに、進化の途上を示す中間生物の化石が無数に発見されてもよいはずです。ところが、明らかに進化途上を示すような中間化石はいまだに発見されていません。

【新創造論の見解】

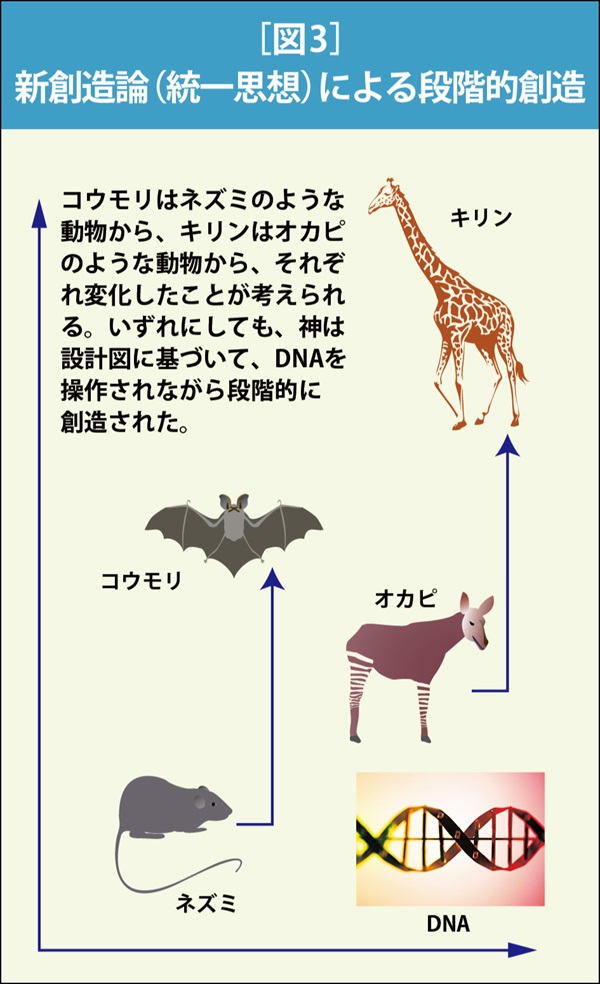

遺伝子の組み替えで飛躍的に変化

ある生物が新しい種に変化する場合、その形や機能において、何らかの創造的な力が働きかけられたことが考えられます。新創造論(統一思想)では、その働きかけが神の創造力によるものであり、その結果として飛躍的な変化が起こり、新しい種が創造されると見るのです。それは、神があらかじめ用意した設計図(構想=ロゴス)に従って、飛躍的な変化を起こしたのです。その方法について生物学的に言えば、生物の遺伝子の組み替え、すなわちプログラムの変更が、神からの何らかの働きかけによってなされたと考えるのです。これは今後、科学者たちの研究によって明らかにされるはずです。

そして神の創造は、連続的ではなく段階的に行われたと見ます(図3)。

すなわち「段階的創造」として、神の力が作用して一つの種が創られた後、ある一定の準備期間をおいて、再び神の力が作用して新しい種の創造が行われたのです。図2(ネズミからコウモリへ空想上の進化)で言えば、ネズミからコウモリに遺伝子の組み替えが行われて飛躍的に変化したと見ます。すなわちコウモリという新しい種が、計画的かつ完成された状態で創られたと見るのが新創造論の立場です。

---

次回は、「DNAに込められた神のデザイン」をお届けします。