「進化」の真実 2

創造主に取って代わった進化論

2025.06.12 22:00

「進化」の真実 2

『グラフ新天地』2003年4月号に掲載された特集記事(監修・統一思想研究院)を、編集部が再編集してお届けします。

ダーウィンの「進化論」は間違っていた!

神を否定する方向へミスリード

19世紀に、生物がどのようにして変化していくのかを研究し、生物の進化の思想を確立させたのが、イギリスの博物学者チャールズ・ダーウィン。彼が説いた「進化論」は、「自然環境の変化が生物を進化させている」という考え方を基本にしたもので、「自然選択説」と呼ばれるものです。

「環境の変化」が生物を進化させた?

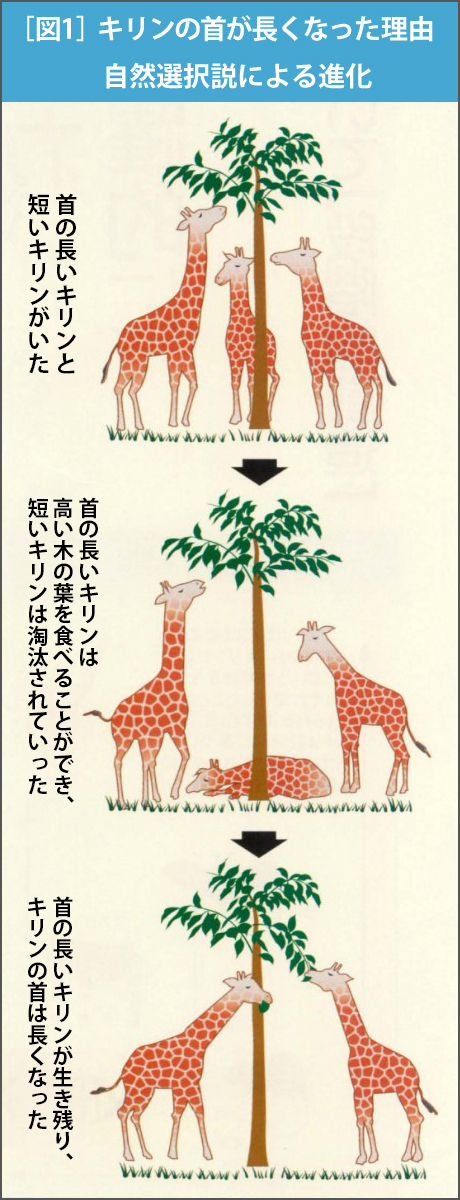

自然選択説の一例としてダーウィンは、図1に示すような「キリンの首が長くなった理由」を挙げています。その要点は、環境の変化に伴う生存競争の結果、「自然選択」が働き、環境に適応したものが生き残る(図1では、首の長いキリンが生き残り、キリンの首は今のように長くなった)というわけです。

このような自然選択説は、生物の進化の説明の際に、基本的な考え方として、あたかも真実であるかのごとく引用されています。

19世紀にこの自然選択説が説かれることで、それまでキリスト教を基本にした「神の創造説」、すなわち「神が人と万物を創造された」と聖書に記述される考え方が完全に否定されるようになりました。その結果、ダーウィンの説く進化論は、単なる自然観に止まらず、科学的真理を装いながら、神を否定する方向へと人々をミスリードする無神論的な考え方として広がりました。そして、この「自然選択」が、いわば神に代わって創造主の立場に立ったわけです。

またダーウィンが進化論を唱えたのとほぼ同時期に、カール・マルクスが共産主義思想を唱えました。そのため、進化論が当時のマルクス主義に有利な土壌を生み出すものとなり、人々の心の中に唯物的な考え方を植え付け、ますます人々を神から遠ざける結果となりました。今日、冷戦の終結によって共産主義の理想は地に落ちましたが、進化論的な考え方は多くの国々の教科書に取り入れられ、今も科学的な真理であるかのように紹介されています。

ダーウィンの説いた進化論は、今日では多くの学者たちによってその問題点が指摘されるようになりました。しかし、その考え方がなお生き続けているのは事実です。それは、その考え方に代わる神の創造論に、万民が納得するために十分な科学的裏付けがないことにあります。文鮮明(ムン・ソンミョン)先生が提唱する統一思想に基づいた「新創造論」では、終焉(しゅうえん/最後の時)を迎えたダーウィンの進化論の根本的な間違いを指摘するとともに、神が人間と万物世界を創造されたという考え方を、科学的根拠を携えて紹介します。

---

次回は、「遺伝子の組み替えで飛躍的に変化」をお届けします。