共産主義の新しいカタチ 67

ソシュールの「価値論」

2025.06.11 17:00

共産主義の新しいカタチ 67

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

文化破壊に繋がる記号の恣意性

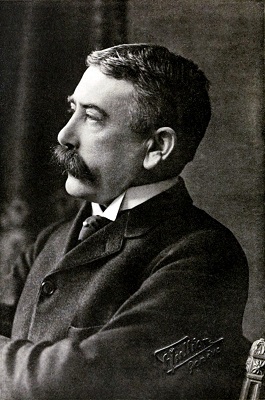

フェルディナン・ド・ソシュール(下)②

「記号の恣意(しい)性」を説いたソシュールの思想体系は、言語のみならず、文化全般というものが、「絶対」「不変」「普遍」「当為」とは対極にある「恣意的なもの」と見なすことで、その文化の持つさまざまな意義や価値を解体するよう結果的に仕向けることになりました。それがポストモダン思想に直結するのです。

君が代反対闘争に通じる恣意性

ここで一例を挙げてみましょう。日教組などが展開する「反国旗・国歌闘争」がそれに当てはまります。

入学式や卒業式で日の丸を掲げ君が代を斉唱することに反対する教師らは、「君が代を強制させるのか。歌うも歌わぬも自由ではないか」という論法で法廷闘争を展開しています。

つまり彼らにとって「君が代は恣意的な記号に過ぎない」ものであり、それによって式典がどうなろうと関係ないのです。

ところが実は、そうした論理でもって闘争を展開する彼らこそ、君が代の斉唱を「恣意的に戦前の軍国主義」と結び付けていることを、指摘しなければなりません。

なぜなら、これは現在の日本国の国歌と定められている君が代を歌うということと、「戦前の軍国主義」とは何の関係もない、つまりその結びつきはまさに「恣意的」にほかならないからです。

さらに言えば、彼らの方こそが逆に、警察や自衛官などの社会や国家・国民の安全を守る誇り高き職業に従事する人々やその家族を「差別」してきたことが、戦後の歴史を振り返ってみると明白に言えるのです。

このように、一方的に「伝統文化」に込められた「価値」を恣意的なものだと糾弾し、「多様な価値の中の一つに過ぎぬ」と解体・無意味化を図ろうとするイデオロギーこそ、アラン・ブルームが『アメリカン・マインドの終焉』で強調する「ニーチェ主義の左翼化=ポストモダン」の意味するものと同じであると言えるのです。

ソシュールの理論からはコトバの意味から「価値」が次のように決められることが分かります。

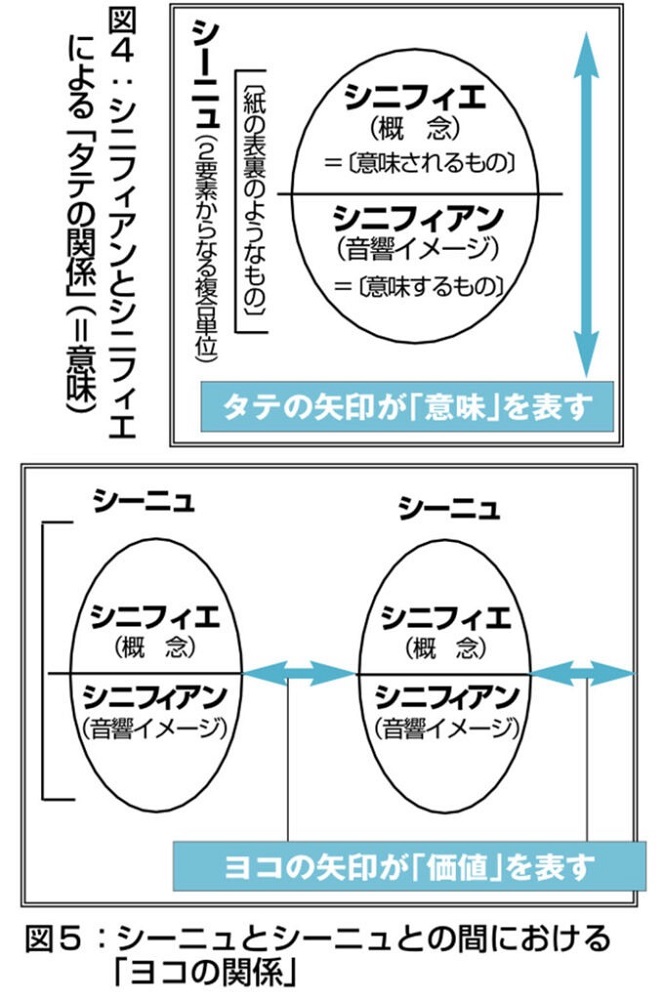

それでは、どうすれば語の意味と価値を区別できるだろう。そこでソシュールは、「シーニュ」(記号)に特有の二種類の関係に注目する。第一は、「シーニュ」を構成している二つの要素、つまり「シニフィアン」(意味するもの)と「シニフィエ」(意味されるもの)の関係、そして第二は、ある「シーニュ」とそれ以外の「シーニュ」の関係、つまりシーニュ同士の関係である。

まず第一の関係。次の図では、それがタテの矢印で示されている(図4)。

ソシュールが考える語の「意味」は、このタテの矢印の関係、つまり「シーニュ」を構成している「シニフィアン」と「シニフィエ」が相互に働きかけ合って発生する。この語の「意味」が、しばしば語の「価値」と混同される。

そこでソシュールは、語の「意味」と区分して語の「価値」を説明するために、「シーニュ」に特有の第二の関係、つまり複数のシーニュ間の関係に注意を促す。次の図ではそれがヨコの矢印で示される(図5)。

ソシュールが考える語の「価値」は、このヨコの矢印の関係から発生する。なぜなら、それぞれのシーニュは、それ以外のシーニュではないことによって、それ独自の存在の根拠を持つからである。ソシュールはこうした相互のズレのことを「差異」と呼んでいる。(『現代思想のパフォーマンス』)

このように「価値」は、ある種のものと別種のものの交換(ここでは貨幣と品物)を介して形成され、これが「あるものが異なるものと交換されて、その価値が決まる場合」です。マルクスはこれを「使用価値」と区別して「交換価値」と呼んだのです。

ソシュールの価値論は、貨幣と商品(品物)とが「交換されることで価値が決まる」、つまり「交換価値」というマルクスの考えを多分に採り入れていました。マルクスは「使用価値」と「交換(商品)価値」概念を唱えるも、その根本に「労働」を据える「労働価値説」を主張しました。

ソシュールは、①あるものが異なるものと交換されて、その価値が決まる場合、②あるものが類似したものと比較されて、その価値が決まる場合—という二つの場合を考えました。

しかるに、この2種類の「価値」の捉え方からすると、果たして何が導き出されるでしょうか。この「価値決定」プロセスが、本当にこのどちらかしかないとしたら、どのような事態が起こるでしょうか。

さて、「交換(商品)価値」概念からすると、例えばヴィンセント・ファン・ゴッホの「ひまわり」と題された油絵がオークションで、100億円の値をつけたとします。ところが、そのオークションがまた開かれた時に同じ値をつけるとは限りません。展覧会や広告収入といった経済効果などのそろばんを弾いて決まるのではなく、専ら落札者の主観が大きく作用するからでしょうか。

こうした「世界で唯一」といった芸術作品などの場合、貨幣による交換価値というものはある程度「相場」というものが存在していたとしても、「差異から生じる価値」というものは全く意味をなさないことになります。なぜなら、どんなに比較したとしても、それは「唯一無二」の価値でしかないからです。

またイタリア・クレモナの弦楽器製作の巨匠、アントニオ・ストラディヴァリの製作した「ストラディヴァリウス」と呼ばれるヴァイオリンは、1挺でも時価数十億円と言われています。これは完全な手工品ですが、現存するものが630挺ほどあると言われています。その多くは世界的な一流ヴァイオリニストらが所有したり、貸与されて使用しています。

しかし、現代でも世界中で手工ヴァイオリンは名匠たちによって造られますが、名器ストラディヴァリウスの音も値段も絶対に超えられないと言われています。この事実も、マルクスの労働・商品価値説では説明できません。

同じストラディヴァリというマイスター職人の手から生まれた楽器でも、それぞれに「特徴」があり「比較」は可能かもしれませんが、ストラディヴァリを複数挺持って個人が弾き比べなどということは、経済的に考えても通常ありえません。その意味では、いわば自分の家のようなものを何軒も持つことは一般的にないのと同様に、これを「所有の排他性」ということが言えるかもしれません。

(続く)

★「思想新聞」2025年5月15日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「憲法記念日~保守は覚醒せよ!」2025年5月3日 渋谷駅