共産主義の新しいカタチ 66

ソシュールが説いた「記号の恣意性」

2025.06.04 17:00

共産主義の新しいカタチ 66

現代社会に忍び寄る“暴力によらざる革命”、「文化マルクス主義」とは一体何なのか?

国際勝共連合の機関紙『思想新聞』連載の「文化マルクス主義の群像〜共産主義の新しいカタチ〜」を毎週水曜日配信(予定)でお届けします。(一部、編集部による加筆・修正あり)

文化破壊に繋がる記号の恣意性

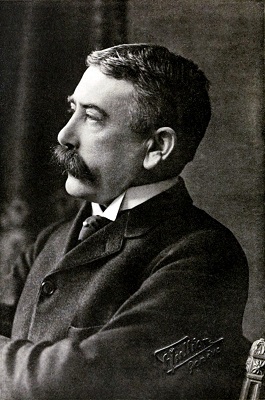

フェルディナン・ド・ソシュール(下)①

ソシュールは「価値が差異から生ずる」と考え、「記号」(シーニュ)としてのコトバが、世界や社会の中で他のものと「区分」され、できあがるとしました。そのトータルなものとして文化を捉えたのですが、それが実は、「絶対」「不変」とは対極にある「恣意(しい)的なもの」と見なしたのです。

前回の「箱の中の風船」にたとえられたコトバは、例えば「オオカミ」という「コトバの風船」が、何らかのショックで割れると、「箱」の中は「イヌ」や「キツネ」「タヌキ」といった残りの「風船」で空いた空間も占められるようになり、結局、「オオカミ」というコトバも消滅することになり、「雪」や「コメ」あるいは「肉」というコトバや観念も、文化によって変わってくるものだとソシュールは考えました。

私たちは、「イヌ」という音響イメージ(シニフィアン)によって、ある種の動物の概念(シニフィエ)を区分しています。しかし世界には、(あえて綴れば)「dog」や「chien(フランス語で「犬」)」という音響イメージで、ある種の動物の概念を区分している人もいます。「イヌ」という音響イメージによって区分されている種類の動物を、仮に「ネコ」という音響イメージによって区分もできるでしょう。

これこそソシュールが「コトバ(記号)の恣意性」と呼ぶもので、絶対的ではないことが重要です。

「記号の恣意性」という起爆装置

このようなソシュールの考え方はもはや、絶対的とか相対的という以前に、一つの「パラダイム」(知の枠組み)として、あらゆる分野に影響を及ぼし支配する巨大な兵器ともなりかねないものを予感させます。

だからこそ、ソシュールに起源を持つ「記号学」「記号論」が、20世紀末の思想界に極めて大きな影響を及ぼしたと言えます。

つまりここで問題にしたいのは、ソシュールが「記号の恣意性」を唱えたことで、絶対性、必然性、合目的性という基準(メルクマール)が存在しなくなる、ないしは破壊してしまうことになるのではないか、ということです。それは、コトバのみならず、まさに「文化共産主義」において容易に転用ないし援用できる倫理道徳や文化伝統に対し適応されたらどうなるか、という懸念が当然出てくるからです。「イヌ」と呼ばれる動物の概念を区別づけているのは集団的習慣でしかないわけですから。

意味と価値において基準となる差異概念

さて、記号学がこうした内容を説くだけのものであれば、それは何も唯物論や言語原子論のようなものとは趣を全く異にする思想として、別段目くじらを立てる必要もないでしょう。

しかしながら、いかんせん、ソシュールは言語学の領分をはるかに踏み超え、自らの言語学を中核に据えた「普遍的な学問体系としての記号学」の樹立を企図したのです。先にも触れましたが、その上で重要な役割を担ったのが、「差異」の概念とそこから生じてくる「価値」の考え方なのです。

「記号の恣意性」を説いたソシュールの思想体系は、言語のみならず、文化全般というものが、「絶対」「不変」「普遍」「当為」とは対極にある「恣意的なもの」と見なすことで、その文化の持つさまざまな意義や価値を解体するよう結果的に仕向けることになりました。それがポストモダン思想に直結するのです。

(続く)

★「思想新聞」2025年5月15日号より★

ウェブサイト掲載ページはコチラ

【勝共情報】

国際勝共連合 街頭演説「憲法記念日~保守は覚醒せよ!」2025年5月3日 渋谷駅