愛の勝利者ヤコブ 20

エサウとヤコブ

2023.02.06 12:00

愛の勝利者ヤコブ 20

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「愛の勝利者ヤコブ」を毎週月曜日配信(予定)でお届けします。

どの聖書物語作者も解明し得なかったヤコブの生涯が、著者の豊かな聖書知識と想像力で、現代にも通じる人生の勝利パターンとしてリアルに再現されました。(一部、編集部が加筆・修正)

野村 健二・著

エサウとヤコブ

こういう歴史的背景のもとに、主人公ヤコブが生まれてきたのである。このほかにも多くの事件があったことが聖書には記されているが、ヤコブと、ヤコブに寄せられた神の期待がどのようなものであったかを理解するためにどうしても必要なこと以外は、思い切って話をカットした。

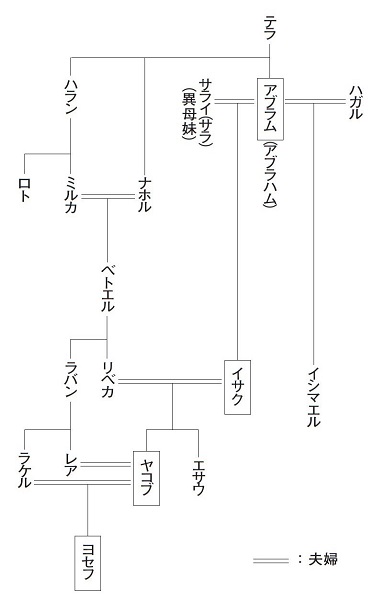

さてここでもう一度、血のつながりの関係を整理して図に表示してみよう。理解しやすいように、摂理上あまり重要でない人々の名は省略した。

一見して分かるように、極度に血の濃くまざりあった近親結婚である。日本においても、仏教が渡来した欽明天皇以後、これとよく似た高度の近親結婚が行なわれている。

アブラハムの父テラは、神の計らいにより、われ知らず住み慣れたユフラテ川の下流の近くにあるカルデヤのウル(創世記15・7)から川沿いに1000キロも隔たっているハランにまで行き、アブラハムはそこからまた800キロ、地中海に面したアラビア半島の北端をシナイ半島に接しているカナン(今のパレスチナ)まで下ってきた。そのまわりの住民は皆、月や牛、手でこねた土くれの偶像などを神として拝む者ばかりであった。それゆえ、アブラハムとイサクが信仰に勝利して神から信頼されるようになってからは、神は、テラから生まれた親族以外は願いのすべてを託する民族の父母として立てるのにふさわしい者だとは思われなかったのであろう。

その後、アブラハムは再びケトラと結婚し6児をもうけ、その所有のほとんどをイサクに与え、侍女たちの子にも若干の物を与えて、生きている間にイサクから離して東方に移動させた。そして175歳で亡くなり、イサクとイシマエルとが、サラが眠っているマクペラの洞穴に葬ったというような記述が聖書にはある(創世記25・1~9)。

とすれば、イシマエルはいったん、母ハガルと共にベエルシバの荒野に追われたが、神に守られてエジプトの国から妻を迎え、このころにはすでに和解し、両者は交際していたらしい。

イシマエルは後のヤコブと同じく12人の男児を得、そこから十二氏族が生じたともある。彼らはハビラ(はっきりと場所が確定されていないが、エデンの園に源を持つといわれるピソン川の流域にあり、南部はイエメンにまで及んでいたらしい)から、パレスチナ南部とエジプトの東部との境目の荒野──シュル(城壁の意)あたりに広がって住み、これがアラブ民族となったといわれる。

さて、イサクが60歳(創世記25・26)になるまで、20年間にわたって妻リベカには子が生まれなかった。そこでイサクは必死になって祈り、神はその願いを聞かれ、ようやくリベカはみごもった。これが問題の双生児(ふたご)──エサウとヤコブなのである。

このように子がなかなか生まれず、二人の祈りが切実なものとなった時に初めてみごもったのは、アブラハム、イサクの家系の繁栄は男女の自然の結合の結果ではなく、神ご自身の契約の結果として生じてくるものだということを、二人にはっきり自覚させるためであったと、犬養道子は記している。

この双生児は、リベカの胎内にいる時から争って押し合いをしたという。リベカは「今からこんなことではこの先どうなることでしょう」と神に訴え、その結果与えられたのが、この物語の冒頭に記した「二つの国民があなたの胎内にあり、……一つの民は他の民よりも強く、兄は弟に仕えるであろう」という啓示なのである。このことを、リベカはのちのちまで深く記憶にとどめておいたようである。

さてその出産の日、まず先に出てきたのは、全身に毛ごろものように毛の生えた男の子であった。そこで「赤毛」という意味のエサウという名がつけられた。そのあとにもう一人の男の子が生まれたが、その時、手でエサウのかかとをつかんでいた。そこで「かかとをつかむ者」という意味のヤコブという名が与えられたといわれる。ヤコブは柔らかくてなめらかな肌をしており、その性質も全く異なっていたというから、二卵性双生児だったのだろう。

エサウは荒っぽく活動的で、一日中山野を駆け巡るのが好きで、成長すると狩猟の名手になったという。それに対してヤコブはおとなしく、表に出ることを好まず、母と共に天幕の中で過ごすことが多かった。しかし表面は穏やかだが、兄のかかとをしっかり握ったまま胎内を出てきたというところにも現れているように、執念の鬼ともいうべき粘り強さを持っていた。

アブラハムは、神からの命令を受けると疑いもせずに、さっさと一族郎党を引き連れて遠い旅に出てしまうような、思い切りのよいさっぱりした気性の人だったようである。しかし、そのさっぱりしたところが裏目に出て、細心の注意を払わずに前に述べた「象徴献祭」では、つまらないことでしくじってしまっている(創世記15・10)。

それに対して、ヤコブは細心さと大胆さとを兼ね備え、とくにその粘り強いことには神さえも驚嘆したほどであった。これは生まれつきの賜(たまもの)でもあろうが、のちに筆舌に尽くせない苦労をすることによって、その天性に磨きがかけられていったようである。イサクは、鹿の肉が好きだったのでエサウを愛し、それに対してリベカは気立てのやさしいヤコブを愛したといわれる。

さて二人が成長したある日のこと、ヤコブが家で、赤いレンズ豆のスープを煮ていると、狩りで一日野山を駆け回り、疲れておなかがペコペコになったエサウが帰ってきた。エサウはそのスープのおいしそうな匂(にお)いをかぐと、もうたまらなくなって、

「おい、その赤いものをおれにくれよ。もう腹が減ってたまらないんだ」

とヤコブに懇望した。このことからエサウは「エドム」、すなわち赤いものとも呼ばれ、その子孫もエドム人と呼ばれるようになったといわれる。

ヤコブは何気なくといった調子で、

「もし兄さんがわたしに長子の家督権を譲ってくれるというのなら、あげないわけでもないけれど」

と言った。

「いやもうおなかが空いて死にそうだ。家督権なんてどうでもいい」

「本当でしょうね。それならそう、わたしと神に誓ってください」

「誓うともさ、何度でも。だから早くその豆スープをおくれよ」

するとヤコブは落ち着きはらって、厳粛に家督権を譲ることをはっきり声に出して誓わせてから、早く、早くとせき立てるエサウに、パンとレンズ豆のスープとを与えた。「このようにしてエサウは長子の特権を軽んじた」(創世記25・34)と聖書にはある。

このあと、イサクが正式に家督権を相続させる儀式を行った時、ヤコブは兄との約束を公式にイサクに確認してもらうために、あとでもう一度イサクをだますことになる(*5)。

*注:

(5)この行為の評価が物語作者や注釈者によって著しく違う。内村鑑三(『聖書注解全集1 創世記』教文館)と三浦綾子(『旧約聖書入門』光文社)の二人はこのことに関して一言半句も触れてはいない。両者ともヤコブについての話はとばしてアブラハム、イサクからいきなりヨセフの話に移ってしまっている。どう考えたらよいのか分からず、誤った解釈をすることを恐れて逃げてしまったのであろう。

子供向きに書かれた聖書物語はおおむね、このときのヤコブの行為は悪いことだったとしている。一番極端なのはアンネ・デ・ヴリースで、「ところがヤコブは、ずるいことを考えました」「ヤコブのしたことは、いいことではありません」(『少年少女聖書物語』白水社)とあり、神がリベカに与えた啓示のことは全く無視してしまっている。フーセンエッガーも、同様に啓示を無視し、「イサクはこのとりひきを真には受けませんでした。……いやエサウこそ長子であり、そのままでなくてはいかん。……粗野で乱暴だが正直な男の子だ!」(前掲書)とイサクに言わせている。ムーディー聖書物語では、「兄が弟に仕える」という神の啓示に触れられてはいるが、「ヤコブは、とんでもない悪いことをしてしまいました。……神さまにお任せして、神さまが祝福をくださるまで待つことができなかったのです」(『聖書物語・旧約2』日本日曜学校助成協会)と、いずれもヤコブの側の行為を責めている。

山室軍平はイサクがエサウを、リベカがヤコブを愛したというくだりに対して、「偏愛の行われる家庭が、円満におさまろうはずがない」(前掲書)と憤激している。だがそれでは、「まだ子供らが生れもせず、善も悪もしない先に」、神が「わたしはヤコブを愛しエサウを憎んだ」(ローマ9・11〜13、マラキ書1・1〜3)とあるのはどう解釈すべきなのだろう。神もまた偏愛をされる方なのだろうか。しかし山室軍平は同時に、「一杯のあかき羹と家督の権を……無我夢中で交換したエサウの不了簡は、真に言語道断といわねばならぬ」(前掲書)とエサウの側をむしろ責めている。

小出正吾も、「一家を背負って立つためには、エサウの気持ちは、あまりに粗暴すぎた」「エサウは……空腹のためにわれを忘れて、神から托された最も大切な任務を放げ棄てた……これは神の前には許しがたいところの問題であった」(前掲書)と書いている。

フリッチは『講解』だけに客観的に、創世記の「エサウは長子の特権を軽んじた」(前掲書、創世記25・34)とあるのがこの物語におけるたった一つの言葉であり、後代ではそのゆえに「不品行な俗悪な者」(前掲書、ヘブル12・16)とまで非難されているとの指摘がなされている。男性と女性の人間に対するものの見方が、はっきり対象的に分かれているのは面白い。

なお、キャスリン・ヴォスは、「ヤコブは、このようなすばらしい長子の特権が、こうも無関心なエサウのものになるのはもったいない、と思い」「エサウの軽んじた特権を……買った」(『母と子の聖書・旧約上』小峯書店)という良識ある解釈をしている。犬養道子はこの時のことに関しては何も評価せずにつっ放し、あとのイサクをだますくだりでも、「父をだますことは悪い、しかしどのみち、長子権は天地に誓ってもらい受けてしまったものなのだ」(前掲書)とヤコブに言わせ、クールに割り切っている。一つの民族の祖を決めるという重要な問題だという点をよく認識した良識的な判断である。

このようにこの箇所の評価は千差万別で、作者のものの考え方や人生観がよく反映されていて興味深い。

---

次回は、「繰り返される謎の行事」をお届けします。