進化論から新創造論へ 14

自然選択は新しい種を造れるか

2023.01.01 22:00

進化論から新創造論へ 14

アプリで読む光言社書籍シリーズとして「進化論から新創造論へ」を毎週日曜日配信(予定)でお届けします。

人間の祖先は本当にサルなのか? 統一思想からの提案は、科学的真理のように装ってきた進化論の終焉(しゅうえん)を告げる!

統一思想研究院 李相軒・編著

現代進化論(ネオダーウィニズム)は間違っている

(5)自然選択は新しい種を造れるか

-ネズミの前足がコウモリの羽になった?-

自然選択説では、生物のさまざまな変異の中から、自然によって有益なもの、すなわち生存に適したものが選ばれ、そうでないものは滅んでいくといいます。そのとき、進化に関わる変異は個体変異ではなくて、突然変異でなくてはならないことが明らかにされています。しかし突然変異は既に見たように、ランダムで無方向であり、ほとんど有害で破壊的なものです。このような突然変異に基づく自然選択によって、どのようにして複雑で高度な新しい種が形成されるのでしょうか。

ダーウィンは自然選択の性格について次のように述べています。「自然選択は、保存されてきた生物にとっていずれも有利な、ごく微小の遺伝的変化の保存と集積によってのみ作用することができる(*21)」。そのような微小の変化の積み重ねによって、大きな変化がおきるといいます。そして彼は「どんなものであれ、多数の継続的な軽微な変化によっては生じえない複雑な器官の存在が証明されうるならば、私の学説は絶対的に成りたたなくなってしまうであろう(*22)」と言明しました。

ところが生物が漸進的に進化したと見るとき、自然選択ではとても説明のつかない飛躍があまりにも多いのです。例えば無性生殖生物から雌雄のある有性生殖生物への飛躍、生物に初めて眼や耳ができたときの飛躍、ハチやクモの巣作りの本能の出現などがそうです。

ダーウィン自身、「“極度に完成化し複雑化した器官”――さまざまな距離に焦点を合わせ、種々の量の光をはいるようにさせ、球面収差や色収差を補正する、あらゆる種類の無類の仕かけをもつ目が自然選択によってつくられたであろうと想像するのは、このうえなく不条理のことに思われる、ということを、私は率直に告白する(*23)」と述べ、この問題の困難さを痛感していました。しかし彼は、完全な目に至る漸次的な段階が存在し、しかもその各段階が生物にとって有用であるとすれば、完全で複雑な目が自然選択で形成されるといって、あくまでも自然選択説を主張したのです。

しかしダーウィン以後も、この問題は依然として未解決のままです。ドブジャンスキーも、その点を率直に認め、次のように言っています。

進化論で今一番面倒な問題は、突然変異と自然選択の偶発的な過程から、自然界の複雑微妙な適応がどのように生じたかという点であろう。例えば人間の眼の構造を考えてみよう。絶妙に調整された多数の部分からなる最も複雑な系の一つだ。このような系が数百数千の幸運な、独立した突然変異の緩慢な蓄積だけから生じる、ということがありえるだろうか(*24)。

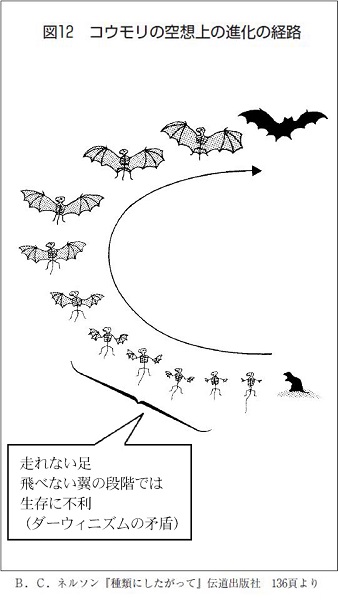

ダーウィンは、新しい複雑な器官に向かう途中の段階が、生物自体に有用であれば自然選択説は有効だと主張しました。しかし広く指摘されているように、新しい器官ができる過程、つまり部分的にしかできあがっていない不完全な状能は、生物にとっては生存に不利な状態でしかありません。例えばコウモリはネズミのような動物から進化したと考えられていますが、ネズミのような動物がコウモリに進化する過程において、その動物の前肢が翼に変わるとき、その途中では肢とも翼ともつかないような状態があって、それでは飛ぶこともできず、走るにも不便で、到底生存には適さないと考えられるのです(図12参照)。そのような中間の段階では自然選択によって選ばれ生き残るのではなく、かえって淘汰されてしまわざるをえません。これは自然選択説の根本的なアポリア(難点)です。

この問題に対して、現代のアメリカの代表的な進化論者グールド(S. J. Gould, 1942-)は「前適応」(exaptation)という概念で答えようとしています。生存に有利な特徴がまだ不完全な途中の段階においては、その特徴は別の機能を果たしていた、というのです。例えば魚には始め、あごがありませんでしたが、別の用途を持っていた骨――口のすぐ背後に位置する鰓弓(さいきゅう)を支えていた骨――が、たまたまあごになるのに適していたので、あごになったのです。これをグールドは「この骨は顎になるようにみごとに前適応していた(*25)」といっています。だから、あごのできかけの段階においても用途に困るというようなことはなかったというわけです。これが有効な説明かどうかは、はなはだ疑わしいといわざるをえません。グールド自身も認めているように、このような説明で、いろいろな複雑な器官の形成を説明するのは無理なのです。

ある場合に、前適応が漸移観を救うことができるのは確かだが、ほとんどもしくはすべての場合に、連続性を説明する理論をそれに従ってつくり上げることができるだろうか。自分の想像力のとぼしさをさらけだすだけかもしれないが、私はその答はノーだと言いたい(*26)。

自然選択説によって、極度に完成化し複雑化した器官が形成されるまでの漸次的な段階を合理的に説明できた人は今までだれもいません。

1968年に遺伝学者、木村資生(もとお/1924-94)によって提唱された「中立突然変異説」についても触れておきます。この説は、生物の変異を分子レベルで見るとき、突然変異のほとんどは個体にとっては有利でも不利でもない中立的なもの――つまり自然淘汰によって選択されることも捨てさられることもないもの――であって、それが遺伝子浮動によって、偶然に種内に蓄積されます。そのような中立突然変異が、あるとき活性化されて突然、有利な形質として現れるというものです。中立突然変異説は今日、世界的に注目され、受け入れられつつあり、自然選択を万能とするネオダーウィニズムを揺るがすものとなっています。

*21 Charles Darwin, On The Origin of Species by Means of Natural Selection, 1859.

八杉竜一訳『種の起源』岩波文庫、上巻、126頁。

*22 同書、中巻、29頁。

*23 同書、中巻、25頁。

*24 Theodosius Dobzhansky, Scientific American.

*25 グールド『ダーウィン以来』上巻、152頁。

*26 Stephan Jay Gould, The Panda’s Thumb, W. W. Norton & Company, Inc., 1980.

桜町翠軒訳『パンダの親指』早川書房、1986年、下巻、24頁。

---

次回は、「新ラマルク主義の台頭」をお届けします。

◆『進化論から新創造論へ』を書籍でご覧になりたいかたはコチラへ

◆マンガで読みたいかたはコチラから